本記事では、憲法の人権規定の「私人間効力」の議論について、アメリカにおける理論を紹介します。

(そもそも「私人間効力」とは何か?・日本国内における私人間効力の学説・判例については、こちらの記事をご覧ください。)

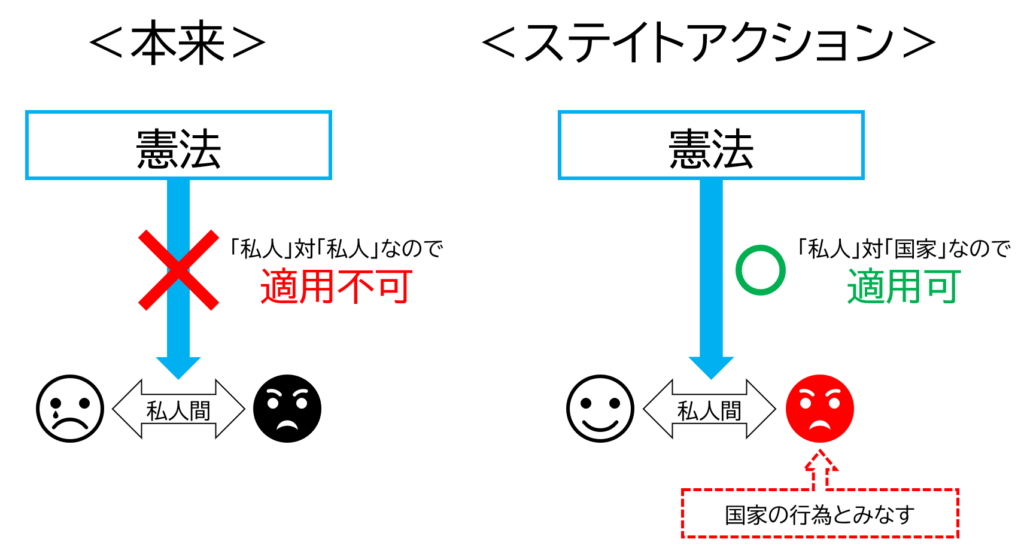

憲法というのは、あくまで国家を縛る役割があるものです。

ですから、憲法はあくまで「国家」対「私人」の関係を想定したものとなっています。

しかし、時代の変化とともに、憲法を「私人」対「私人」の関係でも適用できないかが議論されるようになっていきます。(詳しくは、「なぜ憲法の人権規定の私人間効力が問題となるのか?」をご参照ください。)

日本においても、憲法の人権規定の「私人間効力」はあるのか否かが議論されてきましたし、学説の対立も目立ちます。

本記事では、「私人間効力」の議論の中でも、アメリカの学説「国家行為(State action)の理論」(以下、ステイトアクションの理論)を解説します。

ステイトアクションの理論とは?

・「ある要件」が備われば、それを国家の行為とみなし、私人間にも憲法を直接適用できるとする理論。

・「ある要件」とは、

①「国家と重要な程度にまで関わり合いがある場合」

または

②「公的な機能を有する場合」

ステイトアクションの理論

憲法というのは、「国家」対「私人」の関係における適用を想定したものであるというのは、前述のとおりです。

そして、「私人」対「私人」の関係で適用できるようにするために、様々な理論が展開されてきました。

そこで、アメリカで展開されたのが、「ステイトアクション」すなわち「国家行為」の理論です。

ステイトアクションの理論では、私人の行為であっても、「ある要件」が備われば、それを国家の行為とみなします。

そして、国家の行為であるとみなされれば、憲法は「国家」対「私人」を想定したものですから、憲法を直接適用できると考えるのです。

では、どのような要件が満たされれば、国家の行為とみなされ、憲法を直接適用できるようになるのでしょうか?

次に、この点について検討していきます。

要件①:国家との重要な程度にまで関わり合いがある

「私人間」であっても、「国家の行為」とみなされるケースの一つとして、「国家と重要な程度にまで関わり合いがある」ことが挙げられます。

では、具体的にどのような場合が想定されるでしょうか。

これについて、以下のような場合が想定されます。

A:公共施設の貸与

B:財政免除措置などの援助を受けている

C:特権が付与されている

D:司法的執行

A:公共施設の貸与

Aの公共施設の貸与とは、例えば、県庁舎内で展開されているお店をイメージしていただければと思います。

県庁舎内で展開されているお店は、普通のお店よりも、「国家との重要な程度にまで関わり合いがある」といえるでしょう。

B:財政免除措置などの援助を受けている

Bやように、私人であっても、国家から何らかの援助を受けている場合も、そうでない者に比べて、国家との関わり合いは大きいはずです。

C:特権が付与されている

Cも、Bと同様に、私人に特権が付与されていれば、そうでない者に比べて、国家との関わりは大きくなります。

D:司法的執行

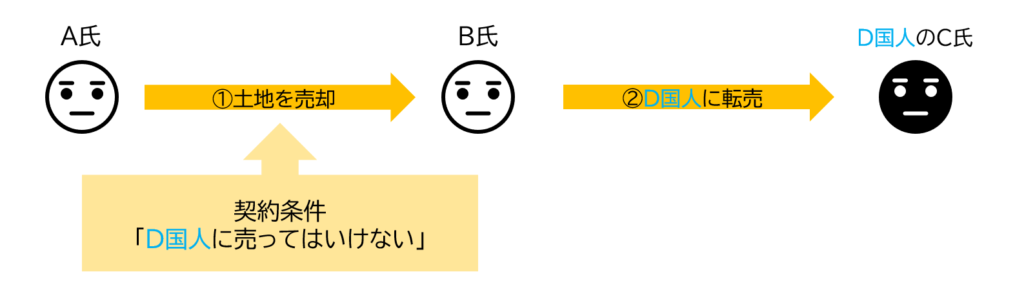

Dの司法的執行とは、「裁判所による積極的実現」を指します。これについては、少し複雑なので、図解します。

まず、裁判所というのは、公権力です。

ですから、裁判所による執行は、「公権力の行使」ということになります。

「公権力の行使」ということは、ステイトアクションです。

つまり、何が言いたいかといえば、「裁判所による執行はステイトアクション」であるということです。

では、次の例をイメージしてみてください。

『A氏は、B氏に土地を売却することを決意しました。

ただし、その条件には「D国人には当該土地を売ってはいけない」との条件を付けたとします。

その契約条件を受け入れ、B氏は土地を購入し、自分のものにしました。

ところが、その後、B氏は、契約条件に反し、D国人であるC氏に土地を転売してしまいました。

これについて、A氏は「契約違反じゃないか」と怒り、裁判を提起しました。』

では、裁判所は、C氏に土地を返すように命じることができるでしょうか。

ここで出てくるのが、ステイトアクションの理論です。

裁判所の執行はステイトアクションであり、国家と重要なまでに関わり合いがあるといえますから、憲法に反するものは許されません。

ですから、もし仮に、「契約条件に反したのだから、C氏は返還せよ」と命じるのであれば、ステイトアクションとなり、違憲となってしまいます。

ステイトアクションの理論の「司法的執行」については批判があります。司法の執行のすべてがステイトアクションとなってしまうのであれば、契約に一切条件が付けられなくなってしまうからです。

(=契約条件を付けたのに、司法的執行では憲法が適用されるとなれば、憲法に適合しない契約条件は無意味となってしまう)

要件②:公的な機能を有する

もう一つの要件は、公的な機能を有する場合です。

私的行為の主体が、「高度に公的な機能を行使する団体」であるケースが挙げられます。

まとめ

・「ある要件」が備われば、それを国家の行為とみなし、私人間にも憲法を直接適用できるとする理論。

・「ある要件」とは、

①「国家と重要な程度にまで関わり合いがある場合」

または

②「公的な機能を有する場合」

なお、近年、アメリカでは、ステイトアクションは使われなくなっています。州レベルの公民権法により、「多数の人が出入りをするような場所においては、人々の権利を保護しよう」とする法が制定されてきているからです。

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)