本記事では、チャタレー事件の概要と、最高裁の判決(最大判昭和32年3月13日)について解説します。

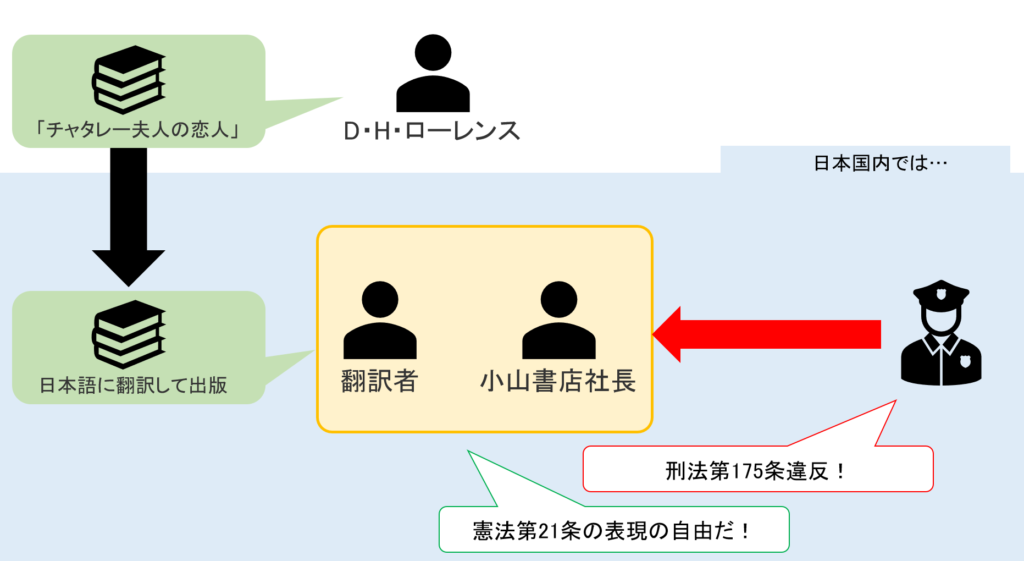

事案の概要

刑法第175条には、わいせつ物頒布罪の規定があります。

1:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑法第175条

2:有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

この条文によって、過激な性描写のある有害図書が出回ってしまうことを防ぎ、「性秩序の維持」を図っています。

一方、刑罰によって表現の広がりを抑え込もうとする場合、これに対立する人権として「表現の自由」があります。

本件においては、わいせつ物頒布罪と表現の自由が対立し、争われました。

D・H・ローレンスが書き、それを日本語に翻訳した『チャタレー夫人の恋人』が、小山書店から出版されました。

しかしながら、この小説には、大胆な性描写が存在していたために、世界各国でわいせつ文学との扱いを受けていました。

これは、日本においても問題となり、検察庁は刑法第175条のわいせつ文書に該当するとして、翻訳者と小山書店の社長を起訴しました。

これに対し、被告人側は、わいせつ物頒布罪で被告人を処罰することは憲法第21条に反するため、無罪であると主張しました。

裁判所の判断

「わいせつ三要素」の提示→「公共の福祉」論の展開→有罪判決

1「わいせつ」とは?

これについて、最高裁は、刑法第175条にいう「わいせつ文書」が如何なるものかを判断する基準として、「わいせつ三要素」を示しました。

①いたずらに性欲を興奮または刺激

②普通人の正常な性的羞恥心を害する

③善良な性的道義観念に反する

そして、ここで重要となるのが、わいせつ性は芸術的作品であることや作者の主観的意図に左右されることがないという点です。

これを「絶対的わいせつ概念」といいます。

「芸術作品だから、わいせつ性がなくなる」というわけではなく、わいせつか否かは「社会通念」によるというわけです。

しかしながら、「社会通念」というのは、結局、裁判所が判断することになります。

「この著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。」

わいせつか否かが、裁判官の主観によって決まってしまうとなれば、これは表現の自由に「萎縮効果」を生じさせかねず、これには批判もなされています。

2「公共の福祉」論の展開

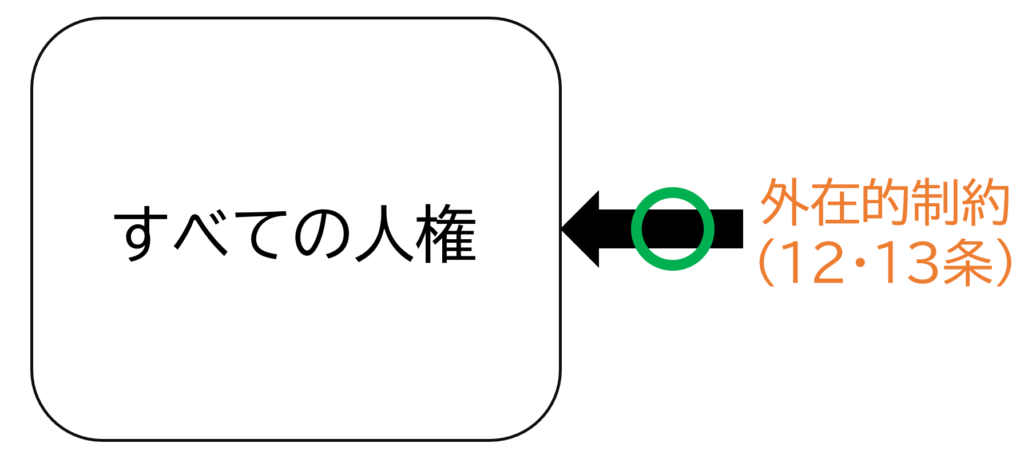

最高裁は、これらの見解を述べたうえで、「公共の福祉」論を展開します。

「しかしながら憲法の保障する各種の基本的人権についてそれぞれに関する各条文に制限の可能性を明示していると否とにかかわりなく、憲法12条、13条の規定からしてその濫用が禁止せられ、公共の福祉の制限の下に立つものであり、絶対無制限のものでないことは、当裁判所がしばしば判示したところである。この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限されるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当であり…」

すなわち、すべての基本的人権は絶対無制限ではなく、公共の福祉の制約の下にあるとの立場を示します。

これは、いわゆる一元的外在制約説という考え方です。

この説をとると、すべての人権が「公共の福祉」の制約を受けることとなるため、明治憲法時代の「法律の留保」と変わらず、この点についても批判がなされています。

(※公共の福祉の学説については、別記事で詳しく解説しています。)

3本件へのあてはめ

そして、本件においては、「社会通念」に照らしてわいせつ性が肯定され、「公共の福祉」に反することから、被告人の有罪判決が確定しました。

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)