職業の自由の規制の合憲性を判断するに際して、最高裁が用いていると考えられるのが「規制目的二分論」です。

では、規制目的二分論とは、どのようなものなのでしょうか。

本記事では、その意義と判例、問題点をわかりやすく解説します。

規制目的二分論とは?

職業の自由の規制の合憲性を判断するに際して、

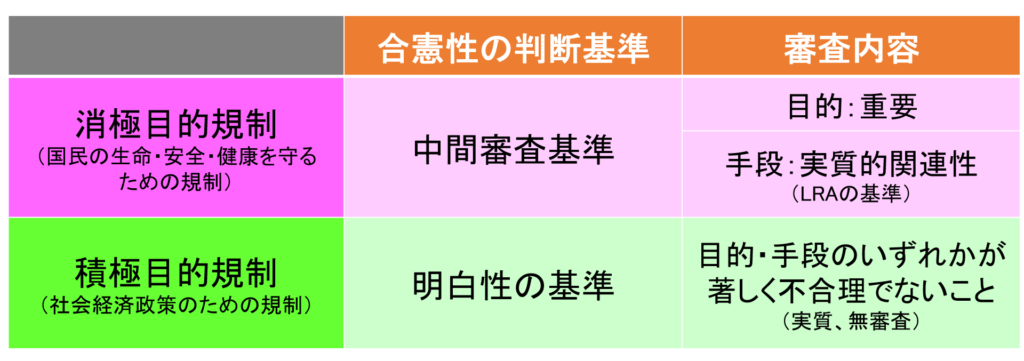

・消極目的規制(市民の生命・安全・健康を守るための規制)→中間審査基準の採用

・積極目的規制(社会経済政策のための規制)→明白性の基準の採用

私たちには、職業選択の自由が、憲法によって保障されています。

その根拠は、憲法第22条第1項にあります。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

日本国憲法第22条第1項

しかしながら、もし仮に、職業選択の自由が”完全に自由”であるとすれば、それはむしろ、市民生活に害を及ぼす可能性があります。

例えば、近所に、新しく飲食店がオープンしたことをイメージしてみてください。

飲食店は食べ物・飲み物を提供するわけですから、もし仮に劣悪な衛生状況のもとで調理がなされるとすれば、たちまち市民は食中毒を起こしてしまうでしょう。

このように、職業選択の自由を、まったくの自由としてしまえば、問題が生ずる恐れがあります。

ですから、職業選択の自由といえども、公権力によってその制約を設けることが必要になってきます。

憲法第22条第1項には「公共の福祉に反しない限り」と書かれているわけですから、一定程度の制約を憲法自身が認めているのです。

しかし、この文言だけでは、どこまでの制約が許されるのかがわかりません。

そこで、職業選択の自由に関して、どこまでの制約ならば許されるのかについて、最高裁は「規制目的二分論」を採用しています。

すなわち、最高裁は、規制の目的に応じて、審査基準を分けるべきであるとの考え方をとります。

具体的には、市民の生命・安全・健康を守るための規制(=消極目的規制)については、中間審査基準を用いるべきであるとします。

一方、社会経済政策のための規制(=積極目的規制)については、明白性の基準を用いるべきであるとします。

ここからは、消極目的規制と積極目的規制に分けて、それぞれ詳しく検討していきます。

消極目的規制

消極目的規制とは、市民の生命・安全・健康を守るための規制です。

これについては、例えば、食品衛生法が挙げられます。

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

食品衛生法第1条

食品衛生法は、国民の健康を守る目的で存在しており、このような規制を「消極目的規制」といいます。

消極目的規制の根拠

消極目的規制の根拠は、人権の内在的制約です。

すなわち、人権といえども、他者の権利との衝突は免れません。

そこで、権利同士の調整が必要となり、他者との間で、人権の限界が生じます。

これを内在的制約といいます。

先ほどの例に対応させるならば、飲食店の開業といえども、市民の健康のためにその限界があり、ある程度の制約が必要となります。

ですから、内在的制約のために、消極目的規制がなされ、一定の制約を認めざるを得なくなるのです。

消極目的規制の合憲性審査

消極目的規制に関して、その合憲性を審査するにあたっては、中間審査基準を用いると考えられます。

すなわち、規制目的は重要であること、また、その規制手段には実質的関連性が必要です。

実質的関連性とは、具体的にはLRAの基準であり、「より緩やかな規制手段が存在する場合には違憲」となります。

(※LRAの基準については、別記事で詳しく解説しています。)

消極目的規制の判例

職業選択の自由に関する規制について、消極目的規制であると認定し、違憲審査を行った判例として、薬事法距離制限事件が挙げられます。

この事件では、薬事法の規定の中に、新規の薬局開業にあたって距離制限が設けられていたことが、職業選択の自由の侵害ではないかということが問題となりました。

これについて、最高裁は、以下のように述べています。

【薬事法距離制限事件最高裁判決(最大判昭和50・4・30)】

「自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」

つまり、消極目的規制については、職業の自由にとってより緩やかな制約ではその目的が達成できない場合に合憲となるとし、LRAの基準を示唆しているものといえます。

そして、本規定を「消極目的規制」であると認定したうえで、より制限的でない手段があるとして法令違憲となりました。

積極目的規制

一方、積極目的規制とは、社会経済政策のための規制です。

すなわち、日本国憲法の下では、福祉国家理念の実現が求められ、そのためには職業選択の自由についても規制が必要となります。

これについては、例えば、特殊な業種の保護が挙げられます。

大店法においては、地元の店舗を守るために、大型のショッピングモールはむやみやたらと出店できないこととなっています。

こうした「地元のお店を守るため」という目的の規制は、「積極目的規制」に分類されます。

積極目的規制の根拠

積極目的規制の根拠は、弱者保護の観点から受ける外在的制約です。

つまり、人権同士の衝突の調整にとどまらず、社会的な弱者を保護するために、公権力が積極的に規制を施します。

これを外在的制約といい、福祉国家理念を実現するために、人権相互の調整のみならず国家が積極的に制約を講じることがあるのです。

積極目的規制の合憲性審査

積極目的規制に関して、合憲性を判断するにあたっては、明白性の基準を用います。

明白性の基準では、規制目的と規制手段のいずれかが著しく不合理であることが明らかな場合に限って、違憲となるとしています。

ですから、実質無審査の大変緩やかな審査であり、積極目的規制が違憲とされることは、滅多にないといえるでしょう。

積極目的規制の判例

職業選択の自由に関する規制について、積極目的規制であると認定し、違憲審査を行った判例として、小売市場距離制限事件が挙げられます。

この事件では、小売市場を新規に開業するにあたって、距離制限が設けられていたことが、職業選択の自由を不当に侵害するのではないかということが問題となりました。

ここだけをみると薬事法距離制限事件と同様の事件に見えますが、裁判所の審査は、薬事法距離制限事件と異なり非常に緩やかなものでした。

【小売市場距離制限事件最高裁判決(最大判昭和47・11・22)】

「個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である」

つまり、職業選択の自由に対する制約が「積極目的規制」である場合、その合憲性を判断するにあたっては、非常に緩やかな明白性の基準を用いるべきだということを示しました。

そして、本規定は、積極目的規制であり、距離制限は合憲との判決が下されています。

薬事法距離制限事件では規制を「消極目的規制」であると認定して厳格に審査を行い、違憲であるとした一方、小売市場距離制限事件では規制を「積極目的規制」であると認定してほとんど審査を行わず、合憲判決を簡単に下したのです。

このように、同じ距離制限の事件ではあるものの、その規制を積極目的規制と認定するか、消極目的規制と認定するかで、まったく異なる結論が導かれたのでした。

規制目的二分論の問題点

このように、最高裁は規制目的二分論を展開していますが、どのような課題があるのでしょうか。

この点について、2つの問題点が指摘できます。

1:規制目的を、厳密に二分することは不可能ではないか

2:目的によって審査基準を分けるのはおかしいのではないか

まず、第一に、規制目的を厳密に二分することはできないのではないかという問題があります。

例えば、ある業種を対象に距離制限規定が設けられるとしても、その規定が消極目的でもあり、かつ、積極目的でもある場合です。

公衆浴場距離制限事件においては、最高裁自身が、公衆浴場の距離制限を、消極目的規制かつ積極目的規制であると述べているのです【公衆浴場距離制限事件新判決(最判平成元・1・20)】。

ですから、「消極目的規制だから中間審査基準・積極目的規制だから明白性の基準」というように、簡単に二分することはできないとの問題点があります。

また、第二に、目的によって審査基準を分けるのはおかしいのではないかという問題があります。

そもそも、各法令には、たいていの場合、第一条に「法令の目的」が示されています。

しかし、その法令の目的は、本当に文言どおりのことを目的としているのでしょうか。

すなわち、「法令の目的」に記されているものは、ただの”綺麗ごと”に過ぎない場合もあるでしょう。

「国民の生命のための規制」であると書かれていても、本当は、党に多額の献金をした業界を保護するためかもしれません。

ですから、法令の文言に書かれた目的だけを見て、審査基準を使い分けることには疑問が残るのです。

まとめ

◎職業の自由の規制の合憲性を判断するに際して、

・消極目的規制(市民の生命・安全・健康を守るための規制)→中間審査基準の採用

・積極目的規制(社会経済政策のための規制)→明白性の基準の採用

◎規制目的二分論に関する判例

・消極目的規制と認定→薬事法距離制限事件

・積極目的規制と認定→小売市場距離制限事件

◎規制目的二分論の問題点

1:規制目的を、厳密に二分することは不可能ではないか

2:目的によって審査基準を分けるのはおかしいのではないか

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)