本記事では、「宴のあと」事件の概要と、裁判所の判決(東京地判昭和39年9月28日)について解説します。

事案の概要

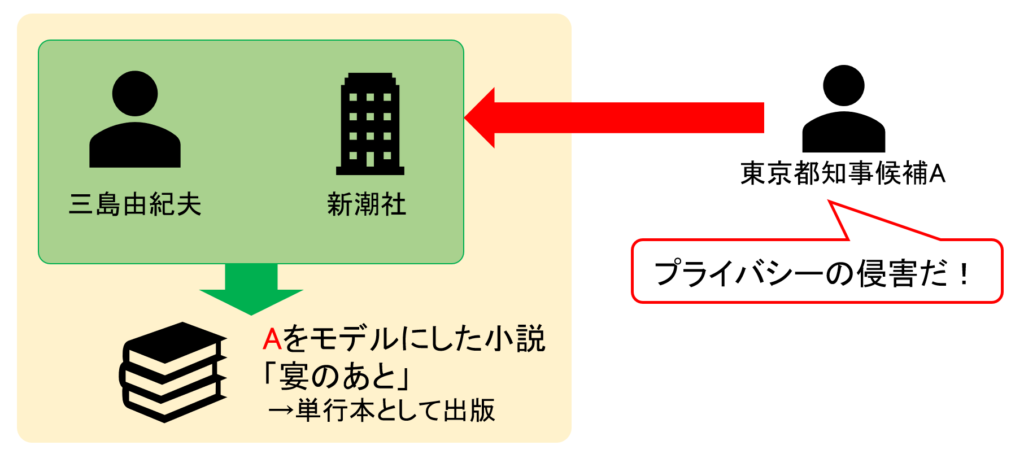

三島由紀夫の書いたモデル小説「宴のあと」は、雑誌に連載された後、新潮社から単行本として出版されました。

「宴のあと」とは、当時東京都知事候補であったAをモデルにした小説であり、海外においても作品の芸術性は高く評価されています。

しかし、これを読んだAは、あたかもAの私生活を連想させるような書かれ方をしているとして、精神的苦痛を感じ、訴訟を提起します。

訴訟では、Aは「プライバシーの侵害」を主張して、三島由紀夫と新潮社に対して損害賠償と謝罪広告の掲載を請求しました。

当時は、今ほど「プライバシー」に対する理解が進んでいたわけではなく、プライバシーの権利を正面から認めた判例はありませんでした。

そこで、本件では「プライバシー」が法的権利として認められるかが争点となり、当時、この事件は大きな注目を集めました。

裁判所の判断

裁判所:プライバシーは法的権利に値する→3基準を提示

これについて、最高裁は、「私事をみだりに公開されないという保障」としてのプライバシー権を認めました。

「私事をみだりに公開されないという保障が、今日のマスコミユニケーシヨンの発達した社会では個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであるとみられるに至つていることとを合わせ考えるならば、その尊重はもはや単に倫理的に要請されるにとどまらず、不法な侵害に対しては法的救済が与えられるまでに高められた人格的な利益であると考えるのが正当」

すなわち、プライバシー権は不法行為責任を追及する根拠となり得るものであり、民事上の法的権利に値するとの見解を示します。

そのうえで、最高裁はこれを判断する基準として、以下の3点を提示します。

①私事性:私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること

②秘匿性:一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること

③非公知性:一般の人々に未だ知られていない事柄であること

この3基準にあてはまる事実を「正当な理由」なく「みだりに」公開した際に、プライバシーの侵害となります。

そして、この3基準は、後のプライバシー侵害が争われる事件においても用いられる「審査基準」として機能することになります。

東京地裁は、この基準を本件にあてはめると、Aのプライバシーを侵害したことが認められるとして、Aの主張を認めました。

(ただし、一部の請求額分と謝罪広告については認められませんでした。)

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)