本記事では、愛媛玉串料訴訟の概要と、最高裁の判決(最大判平成9年4月2日)について解説します。

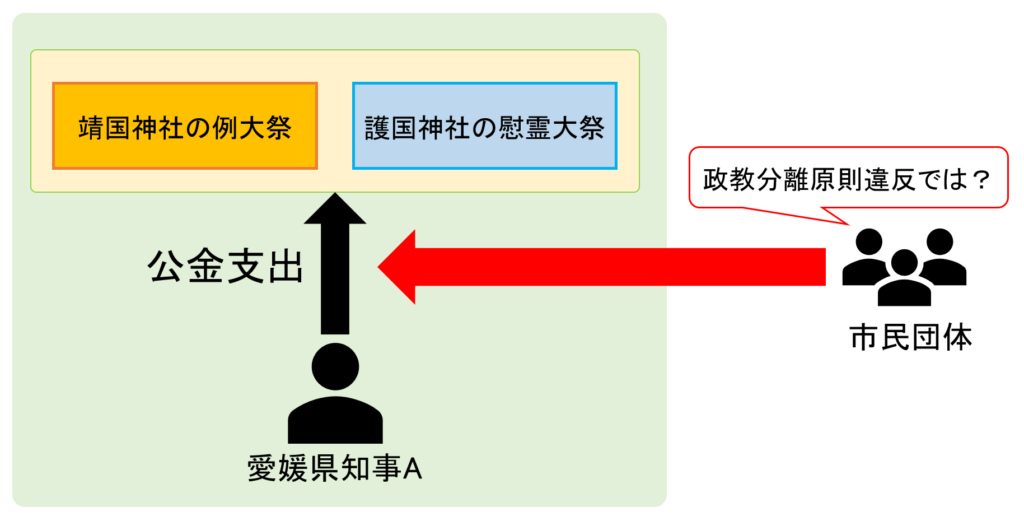

事案の概要

愛媛県知事のAは、靖国神社の例大祭や、県の護国神社の慰霊大祭に際して、「玉串料」と称して公金を支出しました。

しかし、愛媛県の市民団体が、この行為は憲法第20条第3項・憲法第89条に反するとして、損害賠償を求める住民訴訟を提起しました。

玉串料の支出が、政教分離原則に反するのではないかということが争われた事案です。

裁判所の判断

目的効果基準の採用(+エンドースメント・テストの採用?)→政教分離原則に反する

国家と宗教のかかわりあい

そもそも、「政教分離原則」は何のためにあるのでしょうか。

これについて、簡単に言えば、①異教徒・無宗教者に対する迫害や圧迫を防止し、また、②結びついた宗教の堕落を防止するためであるといえます。

ところが、現実問題として、国家と宗教の結びつきを”完全に”無くすことは不可能です。

同じく、政教分離原則と行政の行為が問題となった津地鎮祭訴訟においても、最高裁(最大判昭和52年7月13日)は以下のように述べています。

「政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、」

すなわち、最高裁判所も、国家と宗教の結びつきを「ゼロ」にすることは現実的に難しいということを認めています。

(※政教分離原則がなぜ必要なのかについては、別記事で詳しく解説しています。)

そこで、どこまでなら憲法上許容され、どこからが政教分離原則違反となるのかについては、その基準を別途検討する必要があります。

津地鎮祭訴訟で採用された合憲性審査

これについて、津地鎮祭訴訟において最高裁判所は、「目的効果基準」という基準を用いて、政教分離に関する合憲性を審査しました。

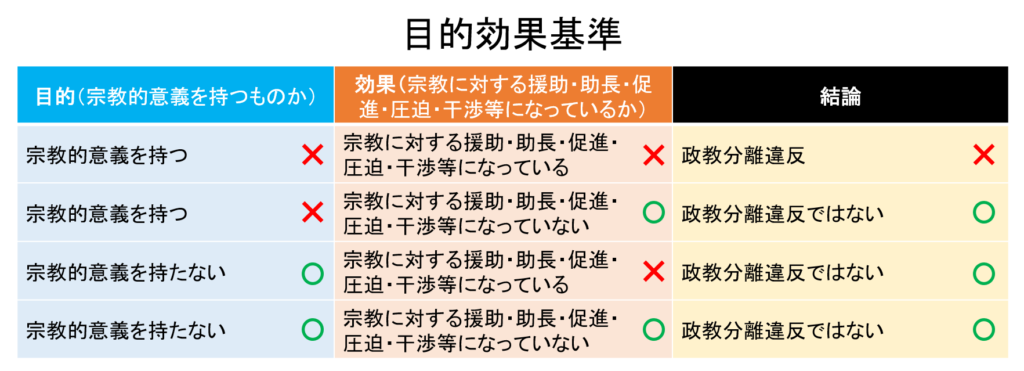

目的効果基準とは、まず、政教分離違反が問われている公権力の行為について、以下の①②に該当するか否かを検討します。

①目的が、宗教的意義を持つものか

②効果が、宗教に対する援助・助長・促進・圧迫・干渉等になっているか

そして、①と②が両方が充たされて、はじめて政教分離原則違反(違憲)となるというものです。

(※目的効果基準については、別記事で詳しく解説しています。)

この目的効果基準を初めて採用した判例が、津地鎮祭訴訟最高裁判決です。

そして、最高裁は、本件においても「目的効果基準」を採用することとしました。

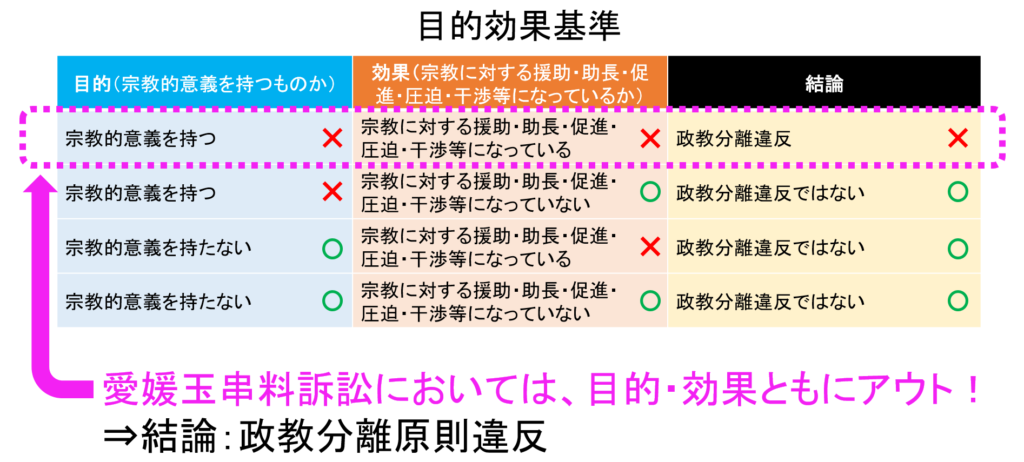

愛媛玉串料訴訟における「目的効果基準」の適用

最高裁は、本件に目的効果基準をあてはめ、以下のように述べました。

「県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかである。そして、一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり(=地鎮祭の場合と異なり)、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難いところである。そうであれば、玉串料等の奉納者においても、それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ないのであり、このことは、本件においても同様というべきである。」

すなわち、目的効果基準にあてはめた場合、①目的・②効果ともに、該当するとの見解を示します。

①目的:県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らか(=宗教的)

②効果:それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ない(=宗教的意義を有するという意識を持つ)

このように、本件を目的効果基準にあてはめた結果、①と②の両方を充たすことから、政教分離原則違反であるとの結論が導かれました。

この事件は、最高裁が政教分離原則に関して初めて違憲判決を下したものとして、大変注目を集めました。

補足:エンドースメント・テストの採用?

愛媛玉串料訴訟最高裁判決においては、目的効果基準を採用したものの、アメリカの連邦最高裁のいう「エンドースメント・テスト」を参照したのではないかといわれています。

エンドースメント・テストとは、「一般人から見て、当該公権力の行為が、特定の宗教をエンドース(後押し)しているとの印象を持つかどうか」を判断基準にするものです。

愛媛玉串料訴訟最高裁判決においては「一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難いところである。そうであれば、玉串料等の奉納者においても、それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ない」と述べ、一般人の受ける印象を基準としています。

このことから、愛媛玉串料訴訟最高裁判決は、目的効果基準を前提としつつもエンドースメント・テストを参考に判決を下したと考えられます。

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)