本記事では、「合憲限定解釈」とは何か、判例(税関検査事件・徳島市公安条例事件)とともに検討します。

合憲限定解釈とは?

問題となっている法令に違憲の疑いがかけられている時、その疑いを除去するように法令の意味を解釈する手法のこと。

法令の条文を読んだときに、「○○はしてはならない」といった文言はよく見かけるでしょう。

ところが、例えば、禁止されているものが抽象的であったとすれば、何を禁止しているのかが不明確です。

そうなると、当然、その法令の解釈は、読む人によって分かれてしまうでしょう。

そして、中には違憲の疑いが残る解釈も存在するかもしれません。

もし、違憲の疑いが残った状態で、法令の運用を行うとなれば問題です。

そこで、こういう場合に用いられるのが「合憲限定解釈」です。

合憲限定解釈とは、問題となっている法令に違憲の疑いがかけられている時、その疑いを除去するように法令の意味を解釈する手法のことを指します。

すなわち、裁判所の違憲審査の場面において、ある法令に対して違憲ではないかという疑いかかけられていた場合、裁判所が「実は、この法令は憲法には違反しない」ということを述べ、その法令の文言を限定的に解釈します。

こうすることにより、その法令の違憲性が除去され、合憲なものとして扱われるのです。

この手法のことを「合憲限定解釈」といいます。

では、なぜ、合憲限定解釈を用いることがあるのでしょうか。

それは、その背景に「合憲性推定の原則」があるためです。

すなわち、基本的には、「国会がつくった法令は憲法に違反しない」ということを前提としたうえで、違憲審査を行うという原則があります。

(※合憲性推定の原則については、別記事で詳しく解説しています。)

したがって、合憲性推定の原則を背景に、法令の違憲審査の場面において合憲限定解釈が行われ、違憲の疑いを除去する手法が用いられることがあるのです。

合憲限定解釈の用いられ方

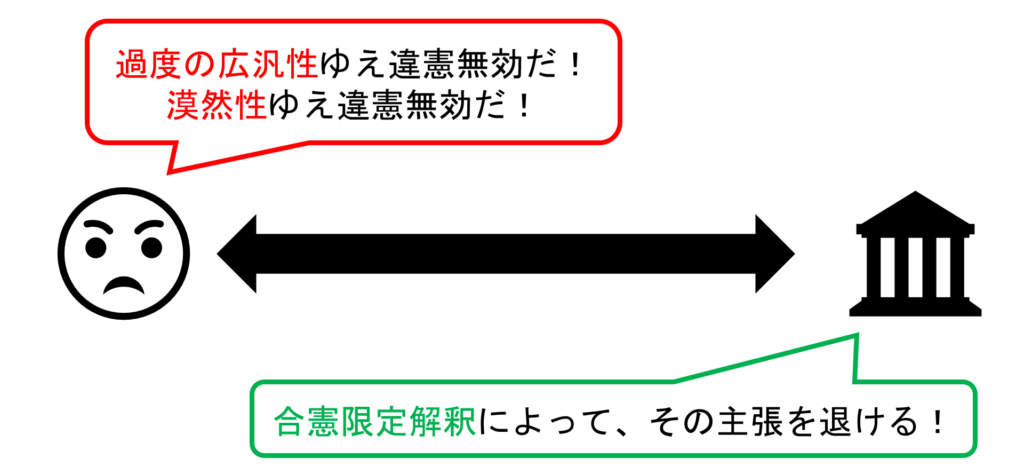

合憲限定解釈が、実際に裁判所において用いられるパターンとして、当事者の主張を退ける機能として働く場合があります。

それが、「過度の広汎性ゆえ無効」あるいは「漠然性ゆえ無効」との主張に対する反論です。

原告・被告人などが、法令の規制対象が広すぎることを根拠に違憲無効を主張する場合(=過度の広汎性ゆえ無効を主張する場合)、合憲限定解釈が可能であることを根拠に、その主張を退けます。

また、原告・被告人などが、法令が規制対象としているものが漠然としていることを根拠に違憲無効を主張する場合(=漠然性ゆえに無効を主張する場合)、合憲限定解釈が可能であることを根拠にその主張を退けます。

実際の判例から、その用いられ方を見ていきたいと思います。

税関検査事件

税関検査事件は、合憲限定解釈が用いられた典型例ということができます。

まず、その概要からみていきます。

当時の関税定率法(現:関税法)においては、輸入が禁止されるものとして、「風俗を害すべき書籍、図画」が規定されていました。

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品は、輸入してはならない。

関税定率法第21条第1項第3号

しかし、この事件の原告は、外国からわいせつな写真集を輸入しようとしたものの、札幌税関で見つかり、本規定に該当するとして本写真集を没収されてしまいました。

そこで、原告は、当該規定の「風俗を害すべき書籍、図画」とは不明確であることから、「漠然性ゆえ違憲無効である」との主張を展開しました。

ここまでが、本事件の概要です。

これに対し、最高裁は合憲限定解釈を展開し、原告の「漠然性ゆえ無効」の主張を退けました。

すなわち、最高裁は、本規定について、一見すると不明確ではあるものの、通常こうした輸入を禁止する法令において想定されているのは「わいせつな表現物」に限られるため、こうした限定的な解釈ができる以上は、明確性に欠けるものではないとしたのです。

徳島市公安条例事件

また、裁判所によって合憲限定解釈がなされた事件として、徳島市公安条例事件が挙げられます。

徳島市公安条例においては、デモを行う場合、徳島市の市長の許可を必要としていました。

そして、その許可条件として、「交通秩序を維持すること」との文言がありました。

しかし、どのようなデモを行った場合に交通秩序の維持ができなくなるのかが分からず、この規定の文言が不明確ではないかということが問題となりました。

これについて、最高裁は合憲限定解釈を展開し、被告人の「漠然性ゆえ無効」の主張を退けました。

すなわち、最高裁は、本規定について、一見すると不明確ではあるものの、「殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解される」と限定解釈して、明確性に欠けるものではないとしました。

刑罰法規の不明確性を見分ける基準

通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか

では、ある刑罰法規が「曖昧だ」あるいは「不明確だ」と主張されるような場合に、明確かどうかを見分ける基準はどこにあるのでしょうか。

この点については、先ほど扱った徳島市公安条例事件判決において、その基準が述べられています。

最高裁は、ある刑罰法規が、曖昧不明確ゆえに憲法第31条に違反するかどうかの基準として、「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」で判断するとしました。

これは、刑罰法規の不明確性の問題に対して不明確か否かを見分ける基準としての、先例となっています。

まとめ

◎合憲限定解釈:問題となっている法令に違憲の疑いがかけられている時、その疑いを除去するように法令の意味を解釈する手法のこと。

◎合憲限定解釈の用いられ方

→「過度の広汎性ゆえ無効」あるいは「漠然性ゆえ無効」の主張を退けるものとしてよく用いられる

例:札幌税関検査事件・徳島市公安条例事件

◎刑罰法規の不明確性を見分ける基準:通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか(徳島市公安条例事件最高裁判決)

.jpg)

-120x68.jpeg)

-120x68.jpg)