統治行為論(政治問題の法理)という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。

では、そもそも、統治行為論とは何なのでしょうか。

また、憲法判断の回避の手法の一つである統治行為論はどのように用いられるのでしょうか。

本記事では、判例(苫米地事件・砂川事件)とともに、統治行為論について検討していきます。

統治行為論とは何か?

司法審査が求められている国家機関の行為について、高度の政治性を有することを根拠に、裁判所が審査を避ける手法のこと。

前提:憲法判断の回避

まず、統治行為論を論ずる前提として押さえておくべきポイントがあります。

それは、裁判所は訴訟内の憲法問題について、憲法判断が可能であるにもかかわらず、それを行わないことがあるということです。

すなわち、裁判所は、憲法判断を回避することがあるのです。

なぜでしょうか。

その理由として、以下の2つが考えられます。

理由1:付随的違憲審査制の採用

理由2:裁判所の民主的正当性の薄さ

まず、1つ目の理由として、日本では付随的違憲審査制を採用していることが挙げられます。

付随的違憲審査制であるということは、通常の司法権の発動と同時に、その解決に必要な限りで憲法判断を行うということになります。

これは、裏を返せば、憲法判断をしなくても事案が解決できるのであれば、わざわざ憲法判断をすべきではないといえます。

すなわち、合憲であろうが違憲であろうが、当該事案との関係で憲法判断が必要ないのであれば、憲法判断は回避すべきだといえることになります。

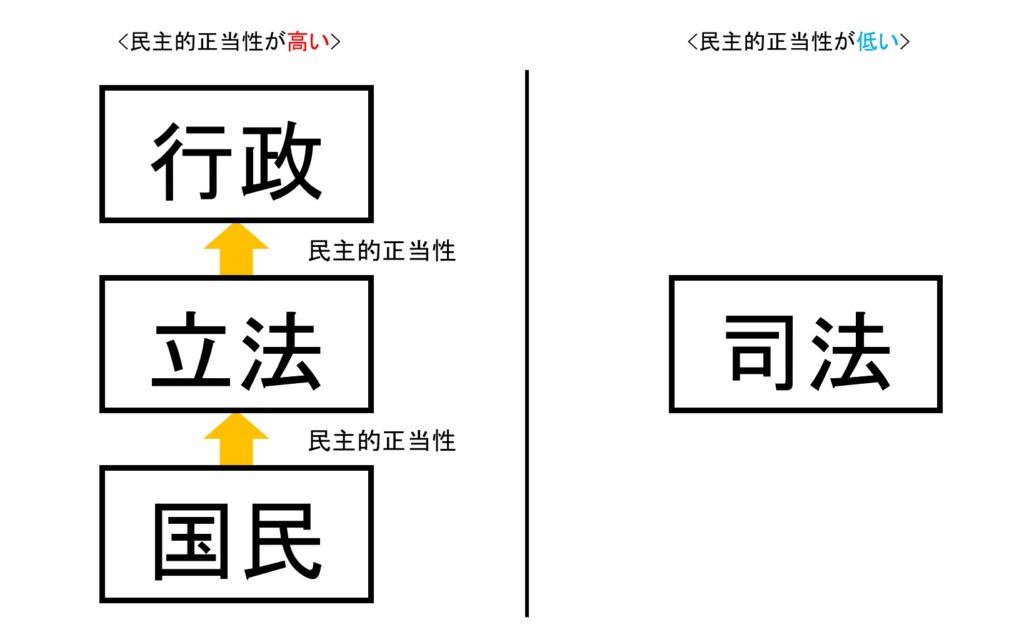

また、2つ目の理由として、裁判所の民主的正当性の薄さが挙げられます。

裁判所というのは、国会や内閣と違って、民主的なプロセスを経て構成されているとは言えません。

すなわち、「国民」が「立法」府である国会のメンバーを選出し、立法府の決定をもとに「行政」が機能しています。

ところが、「司法」を担当する裁判所は、国民によって直接選ばれたわけではありませんから、民主的な正当性が薄いのです。

そうであるならば、民主的な正当性の高い「国会」のつくった法律を、民主的な正当性の低い「裁判所」が「違憲である」と判断してしまうのは、民主主義の観点から問題があります。

したがって、裁判所は、できる限り憲法判断を回避すべきだという価値判断が導かれることになるのです。

統治行為論とは何か?

ここまでの検討で、裁判所は憲法判断が可能であるにもかかわらず、憲法判断を回避することがあるという点についてご理解いただけたかと思います。

ここからは、その「憲法判断の回避」の手法の一つとして、「統治行為論」をご紹介します。

統治行為論とは、「司法審査が求められている国家機関の行為について、高度の政治性を有することを根拠に、裁判所が審査を避ける手法のこと」です。

もっと簡単に言えば、「憲法判断が可能であるにもかかわらず、高度の政治性を理由に、裁判所が憲法判断をしない」という手法のことを言います。

では、実際に、判例において、統治行為論はどのような形で用いられたのか、次に見ていきましょう。

統治行為論を採用した判例

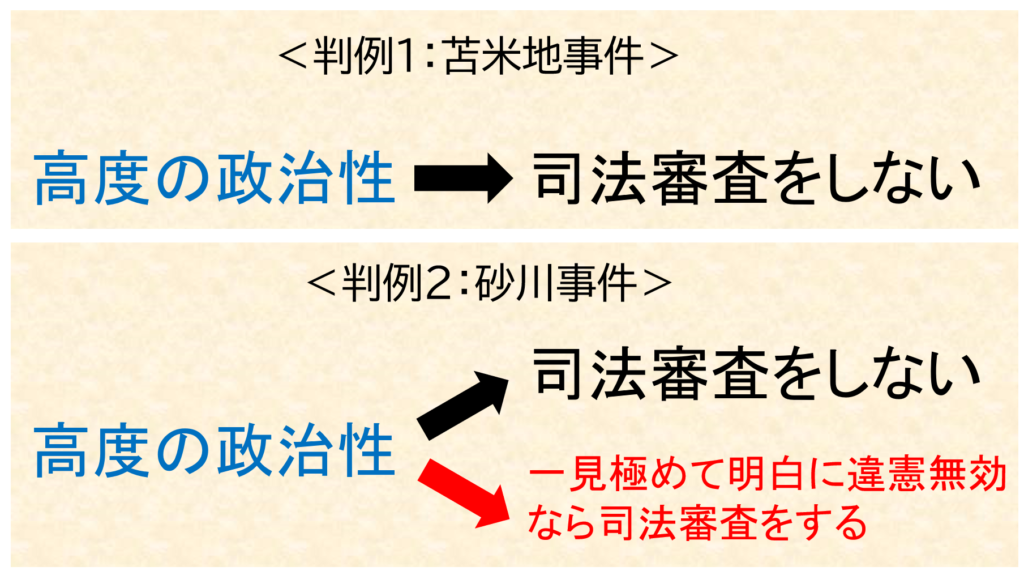

◎判例1:苫米地事件←純粋な統治行為論の採用

◎判例2:砂川事件←統治行為論を一部採用

判例1:苫米地事件

苫米地事件において、最高裁判所は、純粋に統治行為論を採用しました。

事案の概要と、最高裁の立場は以下のとおりです。

苫米地事件(最大判昭和35・6・8)

【事案の概要】

衆議院の解散によって、衆議院議員の職を失ったAが、任期満了までの職の確認と歳費の支給を訴えて争った事案である。本件における解散は「憲法第7条」を根拠とする解散であったが、Aは「憲法第69条」を根拠にした解散のみが認められると主張し、訴訟の提起がなされた。

【最高裁の立場】

「直接国家統治の基本に関する高度の政治性のある国家行為のごときは、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は、裁判所の司法権の外にあり、その判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断にまかされ、最終的には国民の政治判断にゆだねられているものと解するべきである。」

この最高裁の立場からは、統治行為論が構成される3つの要素を読み取ることができます。

①高度に政治性のある国家行為であること。

②法律上の判断が可能であること。

③最終的な判断は、政治部門や主権者である国民にゆだねられるものであること。

そして、当該事件では「衆議院の解散は、かかる高度の政治性のある国家行為であり、司法審査の対象外となる」とし、「衆議院の解散」についても①~③の要素を含むため、憲法判断を回避するとの結論を下しました。

すなわち、純粋に統治行為論を採用し、衆議院の解散についても司法審査の対象外であるとの立場を示したのが本判決になります。

判例2:砂川事件

また、砂川事件においても、「統治行為論を一部採用」しました。

統治行為論を”一部採用”ですから、苫米地事件で採用されたような”純粋な”統治行為論とはいえません。

(ただし、時系列でみれば、苫米地事件よりも砂川事件のほうが先。)

事案の概要と、最高裁の立場は以下のとおりです。

砂川事件(最大判昭和34・12・16)

【事案の概要】

米軍基地の拡張に反対するデモ隊の一部が、反対運動の際に米軍の敷地内に侵入したとして、日米安保条約に基づく特別法によって逮捕・起訴された。これに対し、デモ隊側は、そもそも安保条約自体が憲法第9条に違反するため、安保条約に基づいて規定された本法律も違憲であることから、無罪であると主張した。

【最高裁の立場】

・安全保障条約は「主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」であり、その合憲性の判断は、国会や内閣の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」。そのため、「純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない。」(=統治行為論を展開)

・したがって、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」である。(=司法審査の余地を残している)

最高裁の立場を見ると、一見、苫米地事件と同じように、純粋な統治行為論を展開しているようにも見えます。

ところが、砂川事件判決においては、苫米地事件判決と異なる捉え方ができます。

それは、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であると述べているためです。

すなわち、これを逆に捉えれば、一見極めて明白に違憲無効であれば、裁判所は司法審査が可能であるということになります。

純粋な統治行為論を採用した苫米地事件と違って、砂川事件においては司法審査の余地を残したという点において、異なるものであるとみることができるのです。

両判決の関係

では、両判決の関係をどのように捉えることができるでしょうか。

これについて、最高裁は「衆議院の解散については司法審査の余地を一切残さないが、安保条約については司法審査の余地を残し、場合によっては違憲判断もなし得る」という価値判断をしたといえます。

すなわち、裁判所が政治部門に対して、政治部門の裁量を限界づける点において、衆議院の解散については内閣の裁量内であることを示した一方で、安保条約についてはかなり広い裁量の余地を与えるものの、限界が存在することを示したといえるのです。

まとめ

◎統治行為論とは

→司法審査が求められている国家機関の行為について、高度の政治性を有することを根拠に、裁判所が審査を避ける手法のこと。

◎統治行為論を採用したとみられる判例

・苫米地事件←純粋な統治行為論の採用

・砂川事件←統治行為論を一部採用

-1.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)