本記事では、「明白かつ現在の危険」のテストとは何か、日本での適用例、問題点を簡単に解説します。

明白かつ現在の危険のテストとは?

公権力による権利・自由(特に表現の自由)の制約が、明らかに差し迫った危険を避けるためのものかどうかを審査。

そもそも、「明白かつ現在の危険」とは、アメリカにおける”シェンク対アメリカ合衆国事件”において、連邦最高裁のホームズ裁判官が述べた言い回しに由来するとされています。

この時、ホームズ裁判官は、「言論の自由を最も厳格に守るということは劇場で偽って火事だと叫び、恐慌を作り出す人を保護するものではない」と述べています。

すなわち、害悪の発生が直ちに起こり、かつ、それが明らかである場合に限って、その表現の制約は可能であるということです。

逆に言えば、このような即時かつ明らかに重大な危険が生じていない限りは、表現の自由の制約をしてはいけないということを示しています。

このような、公権力による権利・自由(特に表現の自由)の制約が、明らかに差し迫った危険を避けるためのものかどうかを審査し、その制約の合憲性を検討するのが「明白かつ現在の危険」のテストです。

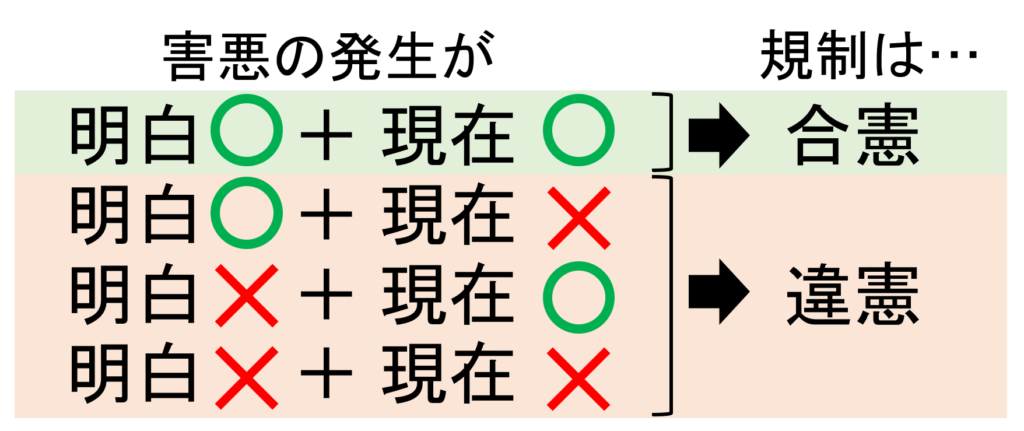

「明白かつ現在の危険」ですから、制約が合憲となるためには、「明白の危険」があることも「現在の危険」があることも要求されます。

このように、制約が合憲となるためのハードルは極めて高く、厳格な審査基準に含まれるといえます。

日本での適用例

では、次に、日本の裁判所における適用例を検討していきます。

ここでは、「明白かつ現在の危険」を適用した例として、「適用審査」の場面での適用例と「文面審査」の場面での適用例をそれぞれ見ていきます。

適用審査とは、ある法令を実際に適用したことが合憲か否かを検討する審査を指します。

一方、文面審査とは、法令そのものが合憲か否かを検討する審査のことを指します。

適用審査における適用例

泉佐野市民会館事件最高裁判決

まず、適用審査の場面での適用例として、泉佐野市民会館事件最高裁判決(最判平成7年3月7日)が挙げられます。

本件では、関西空港の建設に反対する中核派系の団体が、集会を開くために、泉佐野市民会館の利用を申請しました。

しかし、この団体は、度々建設容認派の団体との衝突が起きるなどしていたため、市はその利用を拒否することとしました。

そこで、このことが表現の自由の不当な制約となるのではないかということが争われました。

泉佐野市においては、条例によって、市民会館の利用を拒否できる事由として「公の秩序をみだすおそれがある場合」・「その他会館の管理上支障があると認められる場合」が定められていたため、これらを根拠に、申請の不許可処分をしたものです。

これについて、最高裁は、まず、本件条例の適用解釈に際しては、集会の自由を実質的に否定することのないよう、慎重に検討する必要があると述べます。

そして、市民会館の利用の制約が可能であるのは、以下の2つの事由に限られるとしました。

①利用の競合する場合

②集会の施設利用によって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合

①「利用の競合する場合」というのは、例えば、利用日時が他の団体と被ってしまうケースが想定されます。

一方、本件において問題となるのは②です。

②について、最高裁は、「必要かつ合理的な範囲」で制約を受けるとしますが、この審査にあたっては「基本的人権としての集会の自由の重要性」と「当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等」を衡量して決定されるとの見解を示します。

この、侵害の発生の危険性の程度を検討する際に用いられるとしたのが、「明白かつ現在の危険」です。

最高裁は、二重の基準論を述べたうえで、その比較衡量に際しては「明白かつ現在の危険」のテストを用いるべきであるとの見解を示します。

「このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」

「危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である」

したがって、基本的な枠組みとしては「比較衡量」を用いているものの、その際に、「他の基本的人権の侵害が明らかに差し迫っていることを要する」としているため、「明白かつ現在の危険」の適用例であるといえます。

(※比較衡量については、別記事で詳しく解説しています。)

文面審査における適用例

新潟県公安条例事件最高裁判決

文面審査における適用例としては、新潟県公安条例事件最高裁判決(最大判昭和29年11月24日)が挙げられます。

この事件では、公安条例によりデモ行進を許可制にしたことが、憲法第21条に違反するのではないかということが争われました。

これについて最高裁は、デモ行進の制限について、以下のように述べました。

「これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設けることも、これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限することにはならないと解すべきである。」

すなわち、デモ行進が公共の安全に「明白かつ現在の危険」を及ぼす場合には、不許可・禁止とすることも可能であるとの見解を示します。

適用審査での議論(実際に明白かつ現在の危険があったかどうか)ではなく、文面審査における議論(法令においてこのような規定を設けることも許されるかどうか)のレベルにおいて展開されている、珍しいケースであるといえるでしょう。

戸別訪問禁止規定事件東京地裁判決

また、「明白かつ現在の危険」を適用した下級審の判例として、戸別訪問禁止規定事件東京地裁判決(東京地判昭和42年3月27日)が挙げられます。

戸別訪問禁止規定の合憲性について、東京地裁は「明白かつ現在の危険」のテストを用いましたが、最高裁はこれを否定しています。

戸別訪問禁止規定事件最高裁判決(最判昭和56年6月15日)

「公職選挙法138条1項は、選挙運動としての戸別訪問には、種々の弊害を伴い、選挙の公正を害するおそれがあるため、選挙に関し、同条所定の目的をもつて戸別訪問をすることを全面的に禁止しているのであつて、戸別訪問のうち、選挙人に対する買収、威迫、利益誘導等、選挙の公正を害する実質的違反行為を伴い、又はこのような害悪の生ずる明白にして現在の危険があると認められるもののみを禁止しているのではないと解すべき」

東京地裁では「明白かつ現在の危険」があるかを審査とした一方、最高裁は「種々の弊害を伴い、選挙の公正を害するおそれ」があるため禁止しており規制は正当化されるとして、「明白かつ現在の危険」のテストの適用を明確に否定しています。

問題点

「明白かつ現在の危険」の問題として、日本における適用領域・適用方法が確立していないことが挙げられます。

確かに、泉佐野市民会館事件最高裁判決を見れば「表現の自由」の領域において適用することが見て取れるものの、戸別訪問禁止規定事件東京地裁判決のように、「一定の制度に組み込まれた人物」の表現活動についても適用できるのか、疑問が残ります。

すなわち、表現の自由の領域といっても「公職選挙法」のような「一定の制度に組み込まれた人物」の表現活動も一般人と同様に扱ってよいのか、改めて検討する必要があります。

また、適用段階についても、適用審査で用いるのではなく、文面審査で用いることもできるのかということも問題点として指摘できます。

つまり、新潟県公安条例事件最高裁判決のように、「明白かつ現在の危険」を適用審査での議論(実際に明白かつ現在の危険があったかどうか)ではなく、文面審査における議論(法令においてこのような規定を設けることも許されるかどうか)のレベルにおいて展開することについては、検討の余地が残っているといえそうです。

まとめ

◎「明白かつ現在の危険」のテストとは

→公権力による権利・自由(特に表現の自由)の制約が、明らかに差し迫った危険を避けるためのものかどうかを審査。

◎「明白かつ現在の危険」の日本での適用例

・適用審査の場面:泉佐野市民会館事件最高裁判決

・文面審査の場面:新潟県公安条例事件最高裁判決・戸別訪問禁止規定事件東京地裁判決

◎「明白かつ現在の危険」の問題点

→日本における適用領域・適用方法が確立していないこと。

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)