憲法訴訟においては、結論を合憲にするのか・違憲にするのかを決定するために憲法判断がなされますが、そのおおもとにある考え方が「合憲性推定の原則」です。

では、合憲性推定の原則とはどのような原則なのでしょうか。

本記事では、その意義と根拠、実際にどのように働くのかについてみていきます。

合憲性推定の原則とは?

法律には立法事実の存在が推定され、裁判所は当該法律が合憲であるという推定の下に適用するとの原則。

まず、憲法訴訟においては、通常の訴訟と違い、司法事実だけでなく立法事実も問題となります。

司法事実とは、当該事件に関する出来事や事実のことです。

例えば、「Aさんが3月1日に売買契約を結んだ」「Bさんが5月1日にCさんを殺した」などの事実が司法事実にあたります。

すなわち、当該事件に関する出来事や事実があったのか・なかったのかを検討し、法律を当該事件に当てはめるか当てはめないかを考えるのが、司法事実の審査であり、通常の訴訟で行われています。

一方、立法事実とは、問題となっている法律の合憲性を支える事実のことです。

憲法訴訟においては、法律の合憲性が問題となっているわけですから、問題となっている法律を支えている事実があるのか否かが問題となります。

例えば、「旧民法第900条第4号但書(非嫡出子の相続分を、嫡出子の2分の1とする規定)の合憲性が問題となる場合、当該規定を支える事実(例:家族の形の多様化によって立法事実はなくなっているのではないか)があるのか否か」を検討するのが立法事実の審査であり、憲法訴訟において行われます。

この、立法事実が存在するか否かということが問題となる際に、立法事実が存在する前提で審査を行うことを、合憲性推定の原則といいます。

もっと噛み砕いていえば、「問題となっている法律の合理性を支える事実」が問題となる場合に、「法律というのは、何にも支える事実がなく適当に国会がつくっているわけではなく、それなりに法律をつくらなければならない事情があったから存在している」という前提で審査を行うということです。

立法事実が存在する前提で審査を行うということですから、問題となっている法律は「立法事実が存在していて合憲なんだ!」というバイアスがかかった状態で、合憲性を審査するということになります。

合憲性推定の原則の根拠

では、なぜ合憲性推定の原則がとられるのでしょうか。

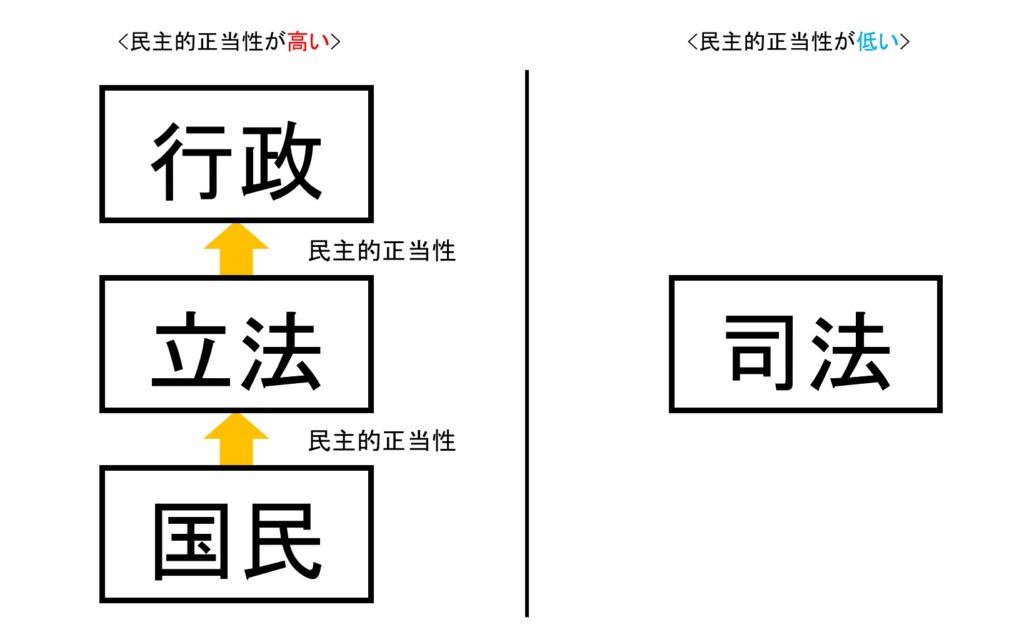

その理由について、国会や内閣に比べて、裁判所の民主的正当性が薄いことが挙げられます。

裁判所というのは、国会や内閣と違って、民主的なプロセスを経て構成されているとは言えません。

すなわち、「国民」が「立法」府である国会のメンバーを選出し、立法府の決定をもとに「行政」が機能しています。

ところが、「司法」を担当する裁判所は、国民によって直接選ばれたわけではありませんから、民主的な正当性が薄いのです。

そうであるならば、民主的な正当性の高い「国会」のつくった法律を、民主的な正当性の低い「裁判所」が簡単に「違憲である」と判断してしまうのは、民主主義の観点から問題があります。

したがって、国会や内閣の民主的正当性を配慮・尊重し、裁判所はあらかじめ合憲性を推定したうえで当該法律が合憲か否かを検討するべきだという原則が導かれるのです。

合憲性推定の原則の作用

・立法事実がそろい、合憲性の推定が強く働く場合

→立法府に広い裁量・審査基準は合理性の審査基準

・立法事実がそろっているとはいえず、合憲性の推定が排除される場合

→もう一度立法事実の審査・審査基準は厳格な審査基準

では、実際に、合憲性推定の原則はどのように働くのでしょうか。

まず、先ほども述べましたが、合憲性推定の原則とは、「法律には立法事実の存在が推定され、裁判所は当該法律が合憲であるという推定の下に適用する原則」のことを言います。

しかし、合憲性推定の原則といえども、法律に立法事実の存在が100パーセント推定されているわけではありません。

実際には、合憲性推定の原則にも強弱が存在します。

まず、立法事実がそろっており、この法律は合憲であると強く推定される場合があります。

このときには、立法府に広い裁量が認められ、審査基準においては緩やかな合理性の審査基準が用いられます。

ですから、問題となっている法律が合憲とされる可能性が高くなります。

一方で、立法事実がそろってるとはいえず、合憲性推定の原則が排除される場合があります。

立法事実がそろっているとはいえない状況とは、例えば、立法当初は法律の合理性を支える立法事実が存在していたものの、時代の変化により、法律の合憲性を支える事実が存在しているとは言い難い状況となった場合などが挙げられます。

このときには、法律の合理性があるのかどうかについて、もう一度立法事実の審査を行い、審査基準においては厳格な審査基準が用いられます。

ですから、問題となっている法律が合憲とされるハードルは高く、違憲とされる可能性が高くなります。

合憲性推定の原則を明確に排除した判例は存在しません。

近年は「立法事実が存在しない」のではなく、「立法事実が時間とともに変化してきた」という観点で審査を行う傾向がみられます。(非嫡出子相続分違憲判決など)

まとめ

◎合憲性推定の原則とは?

→法律には立法事実の存在が推定され、裁判所は当該法律が合憲であるという推定の下に適用するとの原則。

◎合憲性推定の原則の根拠

→裁判所の民主的正当性が薄いこと。

◎合憲性推定の原則の作用

・立法事実がそろい、合憲性の推定が強く働く場合

→立法府に広い裁量・審査基準は合理性の審査基準

・立法事実がそろっているとはいえず、合憲性の推定が排除される場合

→もう一度立法事実の審査・審査基準は厳格な審査基準

.jpg)

-1-120x68.jpg)