憲法によって、国民にはあらゆる「権利」が保障されています。

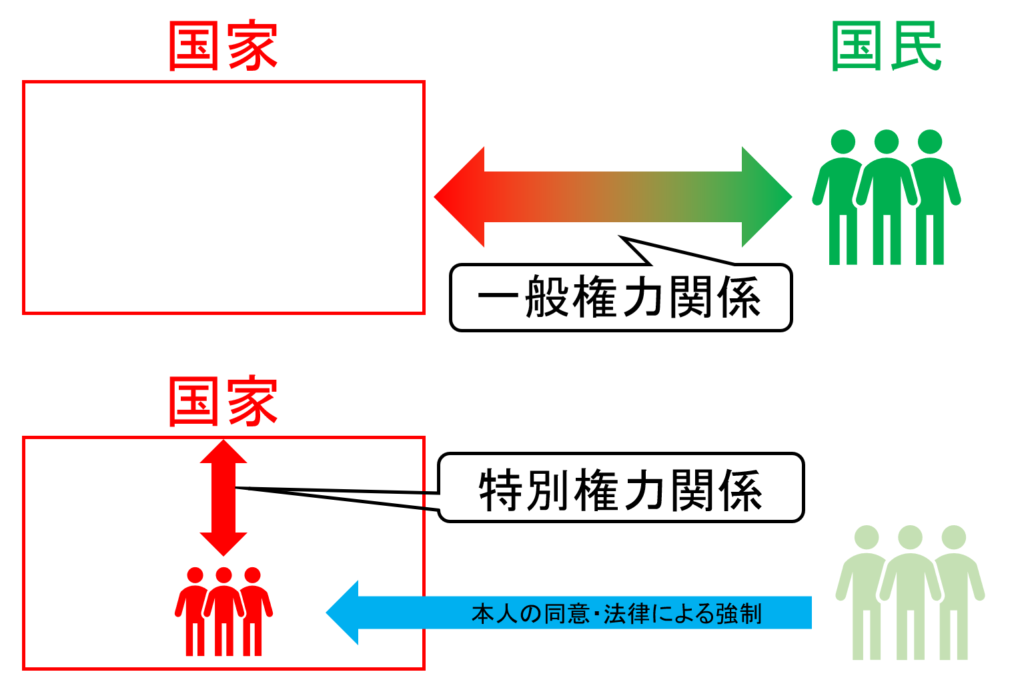

一方で、本人の同意や法律による強制によって、特別な規律が行われ、本来認められるはずの権利が制約されることがあります。

本記事では、このような関係を正当化する理論として説明されてきた「特別権力関係論」について、わかりやすく解説していきます。

特別権力関係論とは何か?

特定の者が、特別の法律上の原因により「特別の関係」に入った場合に、その関係の設定された目的に照らして妥当である限り、基本的人権の制限を正当化する理論。

まず、特別権力関係論の検討の際には、本人の同意や法律による強制によって、特別な規律が行われ、本来認められるはずの権利が制約されることがあることを前提とします。

どういうことでしょうか。

本人の同意とは、例えば、国公立大学に入る・公務員になることなどが挙げられます。

また、法律による強制とは、例えば、受刑者や、伝染病の患者を強制的に入院させる場合などが挙げられます。

すなわち、本人の同意や法律による強制によって、一般の統治関係(一般権力関係)とは異なり、「特別の関係(特別権力関係)」に入ることを想定します。

そして、この「特別の関係」に入った場合、たとえ憲法上の権利であったとしても制約ができるとします。

具体的には、特別権力関係の下では、その関係の設定された目的に照らして妥当である限り、

①法律の根拠がなくても、支配者に包括的命令権・懲戒権が与えられる

②法律の根拠がなくても、憲法上の権利の制約ができる

③裁判所による救済も与えられない

といった内容です。

すなわち、「特別の関係」に入ったのだから、一般の統治関係とは違って、これらの人権の制約は正当化されるのだというのがこの理論です。

学説・判例の立場

しかしながら、この考え方には問題があります。

特別権力関係論は、「国会を唯一の立法機関」とし、「徹底した法治主義」をとり、「基本的人権を尊重する」という原則をとる日本国憲法の下においては、もはや妥当しないと考えられるためです。

そのため、戦後の一時期は有力に主張された特別権力関係論ですが、現在は、学説・判例ともに支持されていません。

富山大学単位不認定事件(最判昭和53・3・15)において、最高裁は、大学は「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」として部分社会論を採用し、「特別権力関係論」を採用することは回避したのです。

このように、特別権力関係論は、現代においてはもはや妥当しないとするのが、学説および判例の立場です。

まとめ

◎特別権力関係論=特定の者が、特別の法律上の原因により「特別の関係」に入った場合に、その関係の設定された目的に照らして妥当である限り、基本的人権の制限を正当化する理論。

◎学説・判例の立場=特別権力関係論は、現代においてはもはや妥当しない。

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)