そもそも、憲法の人権規定の「私人間効力」とは、どういうものでしょうか。

また、判例・学説はどのような立場をとるのでしょうか。

本記事では、「私人間効力」の議論について、丁寧に解説していきます。

「私人間効力」とは?

「国家」対「私人」における関係ではなく、「私人」対「私人」の関係において、憲法の人権規定を適用することはできないか?という議論。

本来、憲法には、「国家」に制約を加えることによって、国家権力の暴走から「私人」を保護する役割があります。

そして、その実現のために、憲法上には、国民の「自由」や「権利」が保障されています。

そうであるならば、一見、「国家」対「私人」の関係でしか憲法の人権規定は機能しないように思われます。

しかし、現代においては、「私人」対「私人」の関係であるにもかかわらず、あたかも「国家」対「私人」かのような権力関係となることがあります。(詳しくは、「なぜ私人間効力が問題となるのか」をご覧ください。)

そこで、憲法の人権規定を私人間にも適用できないかという議論が登場しました。

では、憲法を私人間に適用することはできるのでしょうか。

まずは学説の立場から検討していきます。

学説の立場は?

憲法の人権規定の「私人間効力」については、様々な学説が登場しています。

「私人間効力」をそもそも認めない立場や、認める立場もあり、それぞれの説を根拠とともに検討していきましょう。

A:無効力説

B:直接適用説

C:間接適用説(通説)

D:新無効力説

E:裁判所適用説

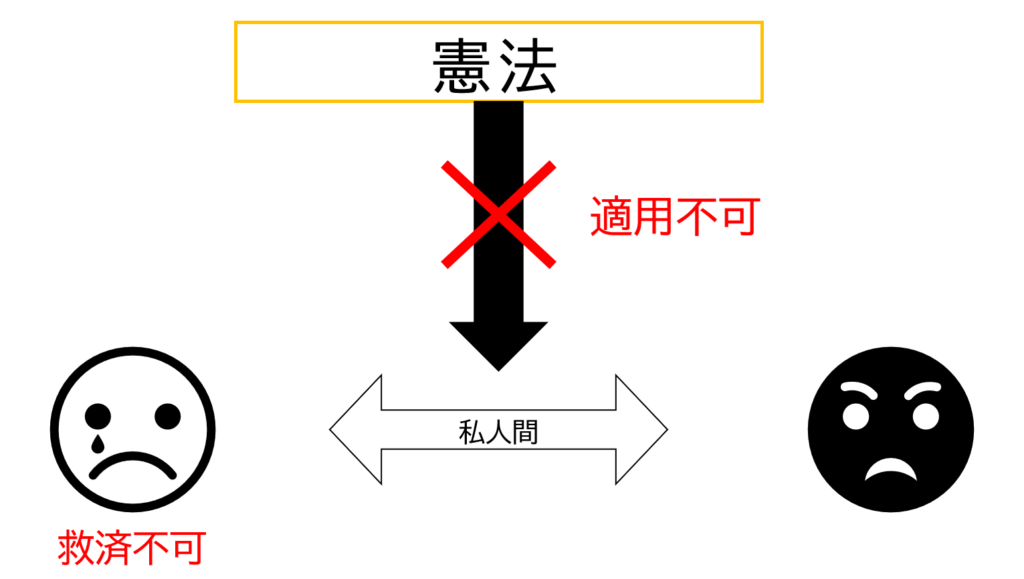

A:無効力説

無効力説とは、憲法は私人間効力を一切有しないとする考え方です。

その根拠としては、「憲法の本来の性質」が挙げられます。

すなわち、憲法とは、あくまで「国家」対「私人」を規律するルールであって、「私人」対「私人」を規律するルールではないことを強調します。

この説をとると、私人間の人権侵害問題は、憲法ではなく、法律を根拠に対処すべきだと捉えることとなります。

憲法の本来の性質にのっとった考え方を根拠とする

私人間の人権侵害が起こっても、憲法による救済が一切不可能である

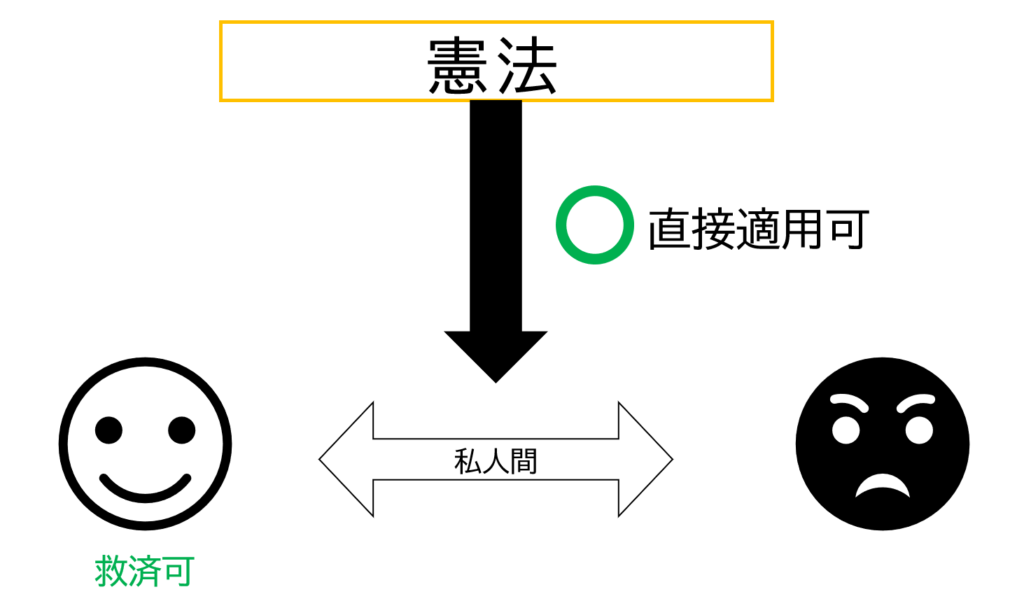

B:直接適用説

直接適用説とは、無効力説とは逆に、憲法を私人間にもそのまま適用可能だとする考え方です。

その根拠は、憲法が、国民の政治・経済・社会などの全分野に渡る、客観的な価値秩序だと捉えることにあります。

憲法を私人間に直接適用できるため、憲法を根拠に、私人間の人権侵害を救済可能である

・本来、「国家」対「私人」との危険性を想定して規定された「人権」の本質が希薄化する危険性

・私的自治の原則が侵害される危険性(憲法が私人間に介入することで、国家から離れて自由に経済活動を行うことができなくなる恐れ)

・過度の政府介入の危険性

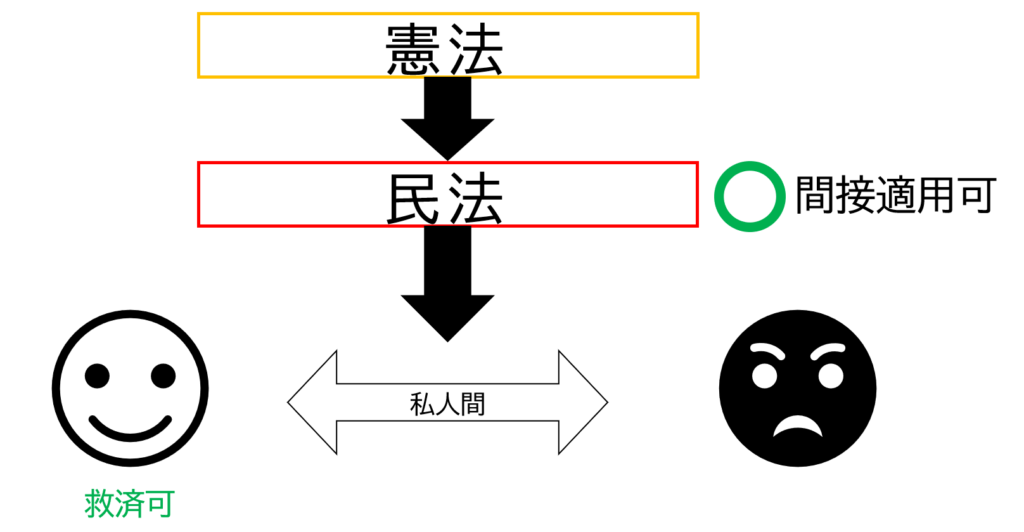

C:間接適用説(通説)

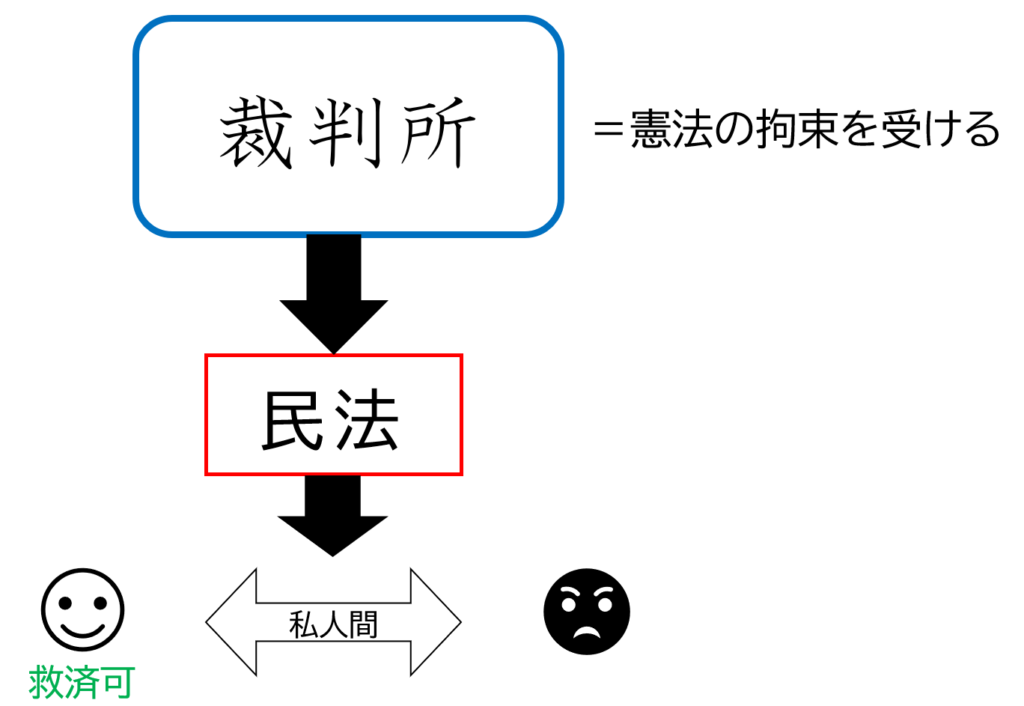

間接適用説とは、憲法を、私法の一般条項を媒介にし、憲法の人権規定を間接的に適用できるとする考え方です。

つまり、民法第1条・第90条・第709条などに、憲法の趣旨を読み込んだうえで民法を解釈する方法です。

<間接適用説のイメージ>

・「私人」対「私人」で人権侵害的な状況が発生している!

↓

・しかし、憲法とは「国家」対「私人」を規律するものであり、憲法を直接適用するのは問題あり(=「私人」対「私人」の人権問題を、憲法違反と断ずるのは問題)

↓

・そこで、憲法の趣旨を民法上に読み込み、あくまで民法を通じての救済を行う

間接適用説は、憲法の私人間効力の議論における通説となっています。

「国家」対「私人」を想定した憲法の伝統的な考え方と、私的自治の原則を尊重しながら、人権規定の効力を拡張できる

「無効力説」にも「直接適用説」にもなりうる

(=どの程度の人権侵害で、例:民法第90条違反になるのかがあいまい→基準を厳しくすれば無効力説に近くなり、基準を緩くすれば直接適用説に近くなる)

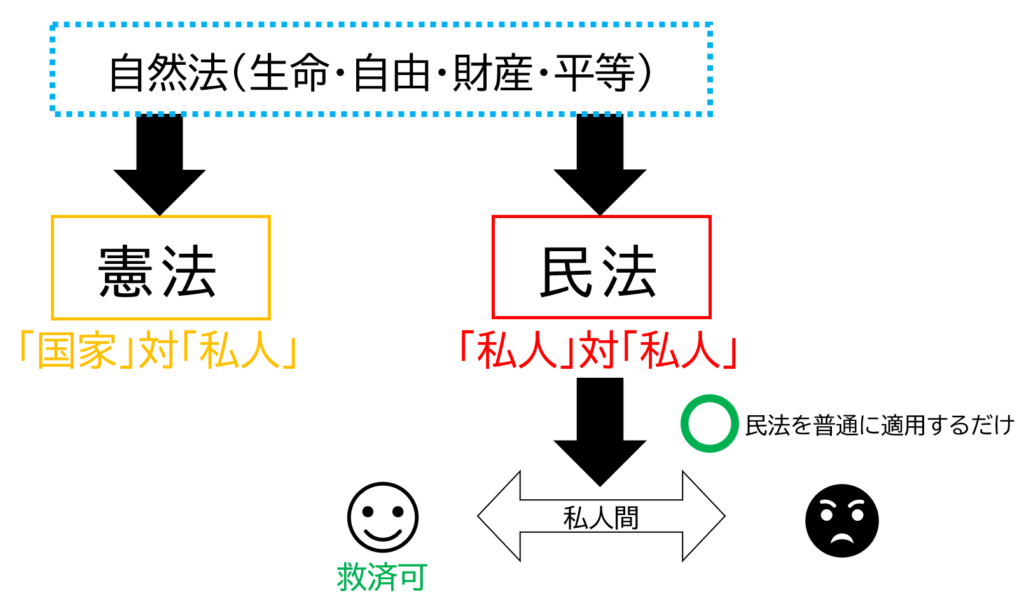

D:新無効力説

新無効力説では、無効力説と同様、憲法に私人間効力はないと捉えます。

しかしながら、無効力説とは違い、民法をそのまま適用すればよいと考えます。

その根拠は、生命・自由・財産・平等といった自然法にあります。

自然法を「対公権力」の観点で法定化したものが憲法、「対私人」の観点で法定化したものを民法であると考えられるからです。

そうであるならば、生命・自由・財産・平等といった自然法の考え方は、「対私人」においても、民法に既に反映されているものだといえます。

したがって、そもそも、自然法に反する判決は当然に許されないわけですから、民法をそのまま適用すればよいと考えるのです。

間接適用説の場合、憲法の趣旨を民法上に読み込むという方法を用いましたが、新無効力説では、憲法の趣旨など関係なく、ただ民法を適用するだけでよいというわけです。

E:裁判所適用説

裁判所適用説では、裁判所自体が公権力であることから、裁判所も憲法の拘束を受けていることを挙げます。

そうであるならば、憲法の拘束を受けている裁判所は、そもそも憲法の趣旨に反する判決を下すことができないと考えます。

【海外の学説】

・アメリカで形成された「ステイトアクションの理論」については、こちらをご覧ください。

・ドイツの「国家保護義務論」については、こちらをご覧ください。

判例の立場は?

判例は間接適用説を採用している

憲法の人権規定の私人間効力の問題については、前述のとおり、多くの学説が対立しています。

では、判例は、どのように解するのでしょうか。

これについて、判例は、間接適用説を採用しています。

ここからは、憲法の私人間効力が争点となった、三菱樹脂事件・日産自動車事件をそれぞれ見ていきます。

三菱樹脂事件

直接適用説を否定し、「無効力説」+「間接適用説を一部」採用する立場をとった

三菱樹脂事件では、就職に際して、学生運動の経歴を隠していたことを理由に本採用を拒否されたことに関して、入社試験において応募者の思想を調査し、その思想を理由に本採用を拒否することは、思想信条の自由を害し、思想による差別に当たるのではないかが争われました。

これについて三菱樹脂事件最高裁判決(最大判昭和48・12・12)は、憲法は「私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」として、直接適用説を否定しました。

そして、「私的支配関係においては、個人の基本的自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によってその是正を図ることが可能であるし、また、場合によっては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な適用によって」解決できるとし、立法措置での是正に加え、間接適用説を一部採用する立場をとりました。

日産自動車事件

明確に「間接適用説」を採用した

日産自動車事件では、私企業における定年の性差別が問題となりました。

これについて、日産自動車事件最高裁判決(最判昭和49・7・19)は性別による不合理な差別だとして、民法第90条違反としました。

最高裁は、民法第90条という私法の一般条項を適用することにより、憲法の平等原則の趣旨を私人間に生かす間接適用説の立場をとり、実際に適用させたのです。

まとめ

・憲法の私人間効力の議論は、「国家」対「私人」における関係ではなく、「私人」対「私人」の関係において、憲法の人権規定を適用することはできないか?というもの。

・学説は対立しているが、通説は間接適用説。

・判例(三菱樹脂事件最高裁判決・日産自動車事件最高裁判決)は間接適用説の立場をとっている。

-1.jpg)

-1-120x68.jpg)

-120x68.jpg)