公務員の労働基本権の制約に関する問題のうち、最高裁は、都教組事件において「二重のしぼり論」を採用し、公務員の人権に配慮した形をとりました。

本記事では、都教組事件の概要と、判決でとられた「二重のしぼり論」について検討します。

都教組事件

都教組事件の概要

まず、都教組事件の概要からみていきます。

東京都の先生で構成される東京都教職員組合(都教組)は、文科省が導入しようとした勤務評定に反対していました。

そして、勤務評定の導入をを阻止する目的で、勤務時間中に勤務評定導入の反対集会へ参加するように呼びかけました。

この、職場大会に出席するように誘った行為が、地方公務員法第61条第4号で禁止されている「争議行為をあおる行為」に該当するとして、起訴されました。

なぜなら、地方公務員法では、職員が「争議行為」を行うことを禁止していることのみならず、「争議行為をあおる行為」も禁止しているからです。

地方公務員法第37条第1項には、以下のように規定されています。

【地方公務員法第37条第1項】

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

また、地方公務員法第61条第4号には、以下のように規定されています。

【地方公務員法第61条】

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第4号:何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

つまり、地方公務員法第37条・第61条によれば、職員による「争議行為そのもの」だけでなく「争議行為をあおる行為」も禁止され処罰の対象となっているのです。

都教組事件では、後者の「争議行為をあおる行為」に該当するとされ、起訴されました。

そこで、本件では、公務員の労働基本権を制約するこの規定が、憲法第28条に違反するのではないかということが争われました。

都教組事件最高裁判決(最大判昭和44・4・2)

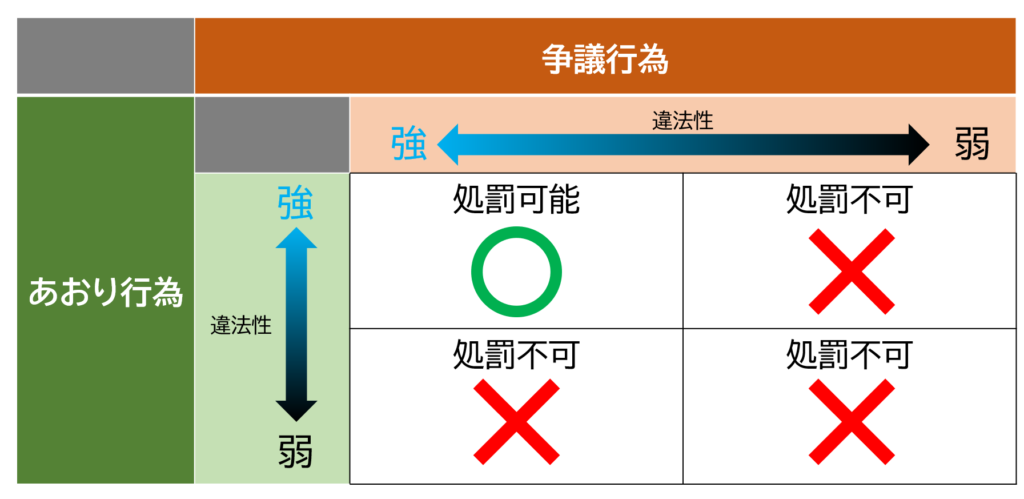

二重のしぼり論:

一見すると「ありとあらゆる争議行為」と「ありとあらゆる争議行為をあおる行為」を禁止しているように読めるが、そうではなく、「違法性の強い争議行為」に対する「違法性の強いあおり行為」だけを処罰していると限定解釈。

これについて、最高裁は、本規定は法文に即して解釈した場合、違憲の疑いが強いと述べます。

つまり、条文をそのまま読むと、実際に争議行為が行われ実害が生じているわけでもないにもかかわらず、それをあおっただけで処罰するとなれば、その違憲性が疑われるといいます。

ところが、最高裁は、一見すると「ありとあらゆる争議行為」及び「ありとあらゆる争議行為をあおる行為」が該当するように読めるが、実はそうではないとの見解を示します。

すなわち、素直に読むと「ありとあらゆる争議行為」と「ありとあらゆる争議行為をあおる行為」を禁止しているように読めますが、そうではなく、「違法性の強い争議行為」に対する「違法性の強いあおり行為」だけを処罰していると、限定解釈したのです。

これが「二重のしぼり論」です。

そして、これを事件に当てはめると、被告人の行為は処罰対象に当たらないことから、無罪であるとの判決を下しました。

こうして、「争議行為」と「あおり行為」の処罰対象を限定解釈し、違憲の疑いを除去することで、被告人の人権保障を促進する結果となりました。

その後の判決

このような、公務員の人権に資する形での合憲限定解釈が行われたわけですが、この判決は、のちの判決で覆されることとなります。

それが全農林警職法事件最高裁判決(最大判昭和48・4・25)です。

この判決により、一律に公務員であることを理由に労働基本権の制約を認めることとなり、都教組事件判決や全逓東京中郵事件判決のような「職務の性質に応じて制約の可否を決める」といったことは行われなくなります。

これは「全体の奉仕者」論の回帰ともいえ、学説からも批判がなされるところではありますが、裁判所が「今後は人権保障を促進する目的での合憲限定解釈は行わない」ということを示す意図があったのだということが推測できます。

まとめ

◎「二重のしぼり論」:一見すると「ありとあらゆる争議行為」と「ありとあらゆる争議行為をあおる行為」を禁止しているように読めるが、そうではなく、「違法性の強い争議行為」に対する「違法性の強いあおり行為」だけを処罰していると限定解釈。

.jpeg)

-1-120x68.jpg)

-120x68.jpg)