人権保障には限界があり、人権は、いついかなる場合であっても絶対的に保障されるものではありません。

なぜなら、人権といえども、他者との人権の衝突や、国家的・社会的な利益と対立せざるを得ないからです。

そこで、人権制約を正当化する根拠として「公共の福祉」論が展開され、学説が対立していることも説明しました。

(「公共の福祉」論については、こちらの記事で解説しています。)

しかし、「公共の福祉」の理解にかかる議論は、あくまで「人権制約」自体を正当化するための議論にすぎません。

ですから、実際に、その人権制約が正当化されるか否かというのは、個別に、その人権の性質や規制目的・手段等を考慮して決められるべきだといえます。

本記事では、人権制約が問題となる場合に、その人権制約が正当化されるか否かの審査基準となる「二重の基準論」について検討していきます。

二重の基準論とは?

二重の基準論とは…

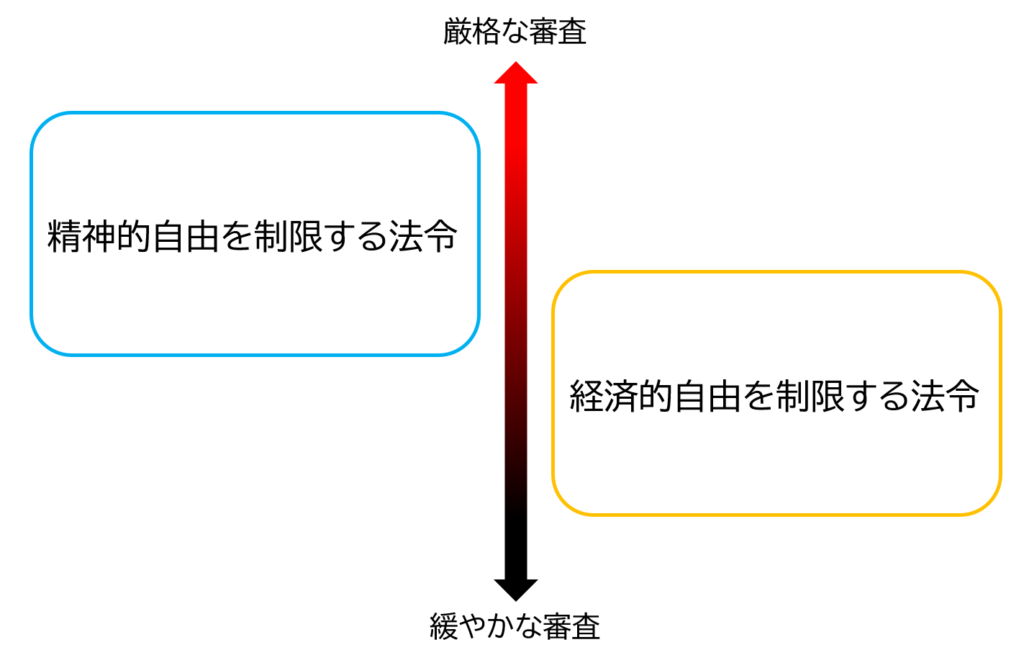

・精神的自由を制約する法令を審査する場合→厳格な審査

・経済的自由を制約する法令を審査する場合→緩やかな審査

人権制約が問題となる場面において、司法が用いる審査の基準として、「二重の基準論」があります。

「二重」というくらいですから、人権制約をひとくくりにしません。

まず、二重の基準論では、人権制約を、「精神的自由の制約」と「経済的自由の制約」の二つに分けて考えます。

そして、精神的自由を制約する法令には、厳格な審査を行います。

言い換えれば、精神的自由を制約する法令が合憲となるためのハードルは高くなっています。

ですから、司法審査の場面において、「精神的自由を規制する法令は違憲とされやすい」ということになります。

一方、経済的自由を制約する法令には、緩やかな審査を行います。

言い換えれば、経済的自由を制約する法令が合憲となるためのハードルは低くなっています。

ですから、司法審査の場面において、「経済的自由を規制する法令は合憲とされやすい」ということになります。

上図をご覧ください。

精神的自由を規制する法令は、経済的自由を制限する法令よりも、厳しい審査が行われる傾向にあることが分かります。

精神的自由を制約する法令を正当化するのは、経済的自由を制約する法令を正当化するよりも難しいのです。

二重の基準論の根拠

では、なぜ、精神的自由を規制する法令の審査は、経済的自由を規制する法令の審査よりも厳格なのでしょうか。

その理由として、「民主過程論」と「裁判所の能力論」が考えられます。

民主過程論

精神的自由の侵害=司法の介入の必要性が高い←「民主政の過程」が傷つけられるため

民主過程論では、精神的自由の侵害に対しては司法の介入の必要性が高いが、経済的自由の介入に対しては司法の介入の必要性が低いことを挙げます。

では、なぜ、精神的自由の侵害に対しては司法の介入の必要性が高いのでしょうか。

それは、精神的自由の侵害は、「民主政の過程」そのものを傷つけることに他ならないからです。

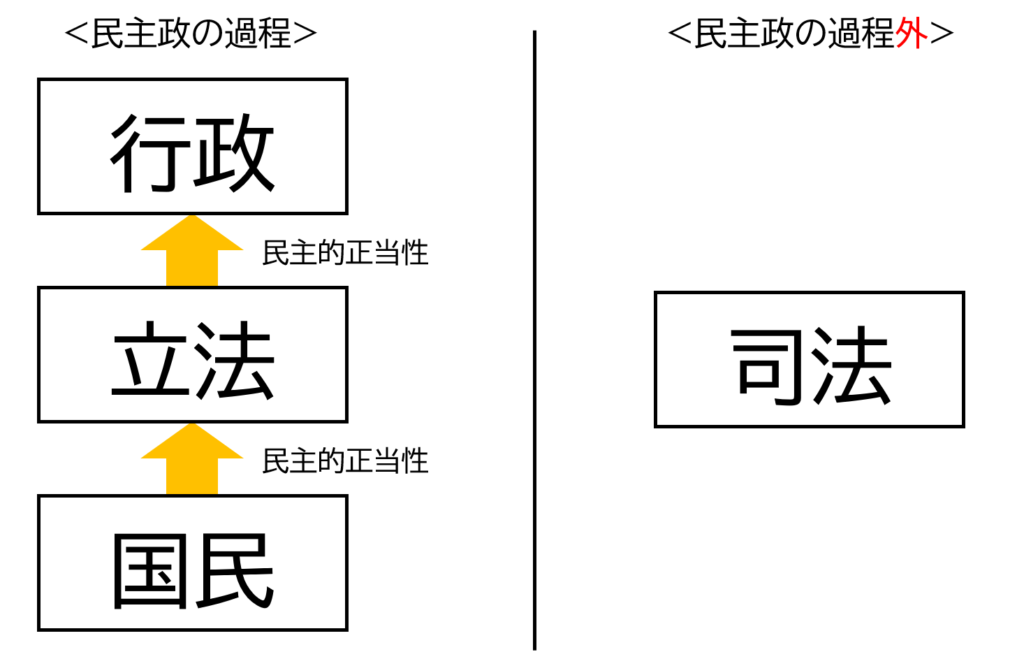

「民主政の過程」とは、「国民」が「立法」府である国会のメンバーを選出し、立法府の決定をもとに「行政」が行われるという一連の流れのことです。

そして、この「民主政の過程」の中に「司法」は含まれていません。(下図)

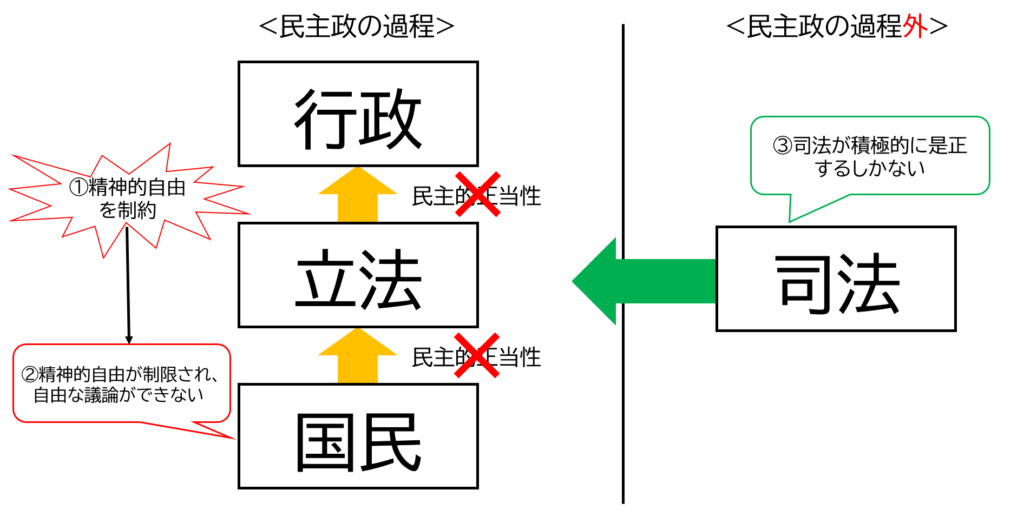

では、このような前提を踏まえたうえで、国民の精神的自由が侵害された場合を考えてみましょう。

国民の精神的自由が侵害される場合とは、例えば「表現の自由」が奪われることが想定されます。

もし仮に、国民の「表現の自由」が奪われた場合、私たちは自由な言論や意見を交わすことができなくなります。

そうなると、自由な言論・意見を交わせない状態で選挙を行ったとしても、それはもはや、民主的に正当性のある立法府とはいえません。

そして、さらに、正当性のある立法府でないとすれば、立法府の決定を実行する行政についても、正当性があるとはいえません。

ですから、精神的自由が侵害された場合に、その状態を是正できるのは、民主政の過程外に存在する「司法」しか残っていないわけです。

これが、精神的自由については、司法が積極的に是正すべきという根拠となります。

【精神的自由を制約する法令ができると…】

①国民の精神的自由を制約する法令ができる

②国民は、精神的自由が制限され、自由な議論ができなくなる

(そうなると、国民→立法→行政という、「民主政の過程」が傷つき、立法府・行政府の民主的正当性が失われてしまう)

③そこで、民主政の過程外にいる「司法」が積極的に是正する必要がある

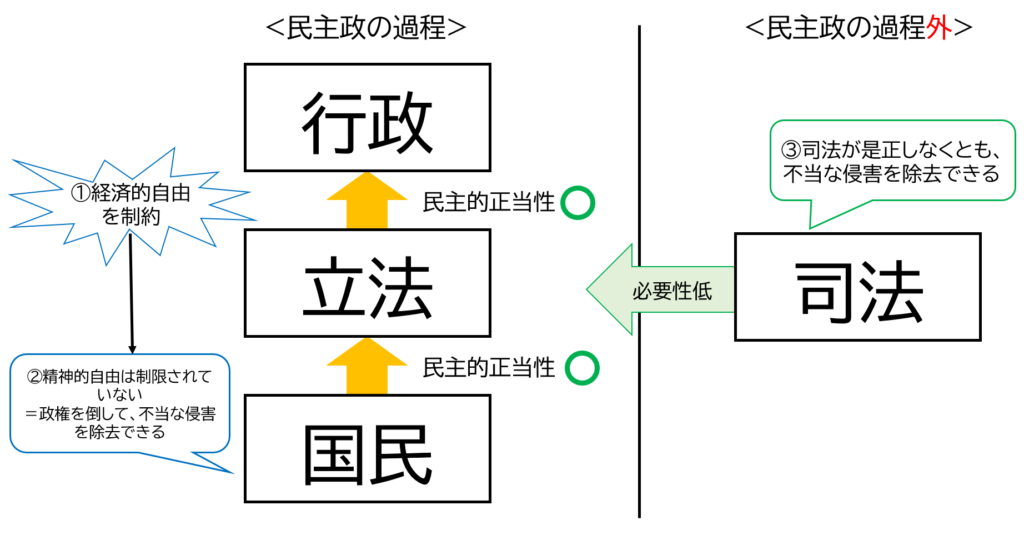

一方、経済的自由を規制する法令についてはどうでしょうか。

経済的自由を規制する法令ができたとしても、国民は、精神的自由を用いることにより、次期選挙で、現政権を倒すこともできます。

つまり、経済的自由が奪われたとしても、精神的自由が残っていれば、民主政の過程を通じて、不当な侵害を除去することが可能なのです。

ですから、経済的自由を制限する法令に対しては、司法が介入する必要性は低く、緩やかな審査で足りるといえます。

【経済的自由を制約する法令ができると…】

①経済的自由を制約する法令ができる

②国民の精神的自由が制約されたわけではないため、当該制約が不当であるならば、言論や公正な選挙を通じて、その侵害を除去することができる

③司法が是正するまでもなくその侵害が除去できるため、司法が是正する必要性は低くなる

このように、経済的自由の制約に比べて、精神的自由の制約ついては司法が是正する必要性が高いということが、民主過程論では主張されます。

裁判所の能力論

もう一つの根拠は、「裁判所の能力論」です。

これは、一言でいえば、「司法は、社会・経済政策については専門外なので、経済的自由については口を出すべきではない」というものです。

裁判所は、社会・経済政策における政策的判断に乏しいため、介入すべきではないという考え方です。

二重の基準論の問題点

ここからは、二重の基準論の問題点について検討します。

まず、第一の問題点として、精神的自由でも経済的自由でもない人権への対応が挙げられます。

精神的自由でも経済的自由でもない人権とは、労働基本権や生存権などが考えられます。

これらの人権制約に対しどのように対応するのかについて、二重の基準論では説明がつきません。

また、第二の問題点として、新しい人権への対応が挙げられます。

二重の基準論を見る限りでは、例えば、プライバシー権をどのような基準で判断するのかは、わかりません。

そして、第三の問題点として、同種の人権であっても、具体的な状況に応じて、異なる基準を適用すべきではないかという批判が挙げられます。

つまり、「精神的自由だから厳格に審査・経済的自由だから緩やかに審査」とすべきではなく、個別具体的な状況に応じて審査すべきではないかという批判です。

その時その時の状況に応じて審査をすればよく、あらかじめ枠づける必要はないとの立場から批判がなされるところです。

まとめ

◎二重の基準論とは…

・精神的自由を制約する法令を審査する場合→厳格な審査

・経済的自由を制約する法令を審査する場合→緩やかな審査

◎二重の基準論の根拠

→「民主過程論」

→「裁判所の能力論」

◎二重の基準論の問題点

①精神的自由でも経済的自由でもない人権への対応

②新しい人権への対応

③同種の人権であっても、具体的な状況に応じて、異なる基準を適用すべきではないか

.jpg)

-120x68.jpg)

-1-120x68.jpg)