本記事では、なぜ、憲法の「私人間効力」が問題となるのかについて解説します。

(「私人間効力とは何か?」や「私人間効力の判例や学説の立場」については、こちらの記事をご覧ください。)

憲法の私人間効力が問題となるようになったのは、歴史的な背景があります。

そこで、本記事では、その背景を順を追って検討していきます。

①近代立憲主義「国家からの自由」

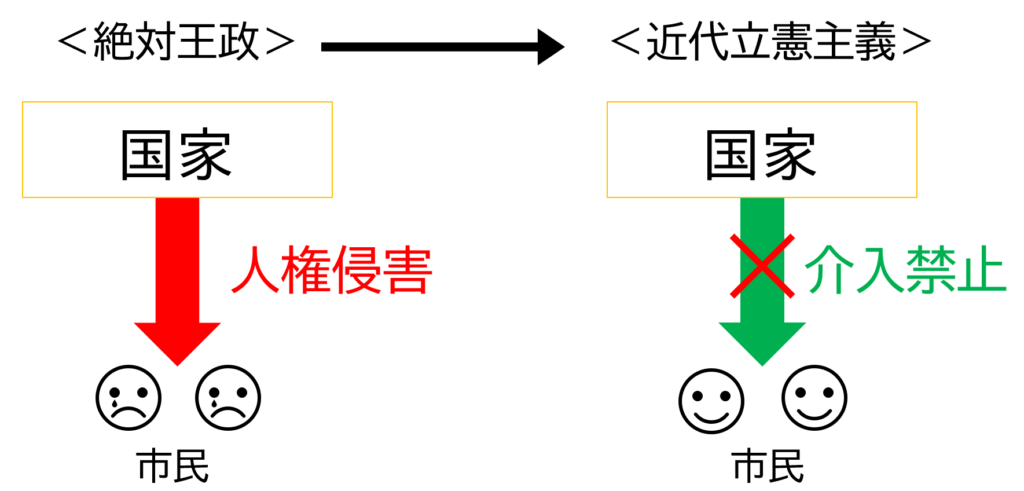

近代立憲主義以前のヨーロッパでは、絶対王政が続いていました。

そして、絶対王政の下では、国王による市民への人権侵害がまかり通っていました。

しかし、次第に人権侵害に対する市民の不満は高まり、絶対王政を打倒しようと、市民革命がおこります。

その革命の根拠となったのが、「自然権思想」です。

(「自然権思想とは何か?」については、こちらの記事をご覧ください。)

そして、自然権思想をもとに、以後、国家権力による市民への人権侵害を防ぐべく、「近代立憲主義憲法」が制定されました。

国家権力による市民への人権侵害を防ぐために憲法が制定されたわけですから、その目的は、市民の「国家からの自由」を定めたものであるといえます。

ですから、「国家」対「私人」の関係を規律したものが憲法であって、そもそも「私人」対「私人」の関係を想定したものではありません。

そして、「国家からの自由」を得た市民は、私的自治・契約の自由を行使するようになり、これが資本主義を発展させていくこととなります。

②19世紀以降

国家の権限を抑えることで、市民には自由が与えられ、資本主義が発達していきましたが、19世紀以降になると問題が発生します。

それは、「社会的・経済的弱者の登場」と、「大企業による情報の独占」という問題です。

では、なぜ、このような問題が発生したのでしょうか?

社会的・経済的弱者の登場

絶対王政を打倒し、近代立憲主義憲法下では「国家からの自由」が市民に保障されるようになりました。

しかし、それによって、市民が完全に人権侵害的な状況から解放されたわけではありませんでした。

すなわち、近代立憲主義憲法下では、「国家からの自由」が強調されすぎた結果、今度は、資本主義の発展における問題が発生したのです。

その一つが、「社会的・経済的弱者の登場」です。

資本主義の発展が進み、社会的な力の大きい私人が誕生すると、弱い私人に対する、人権侵害的状況が起こるようになりました。

社会的な力の大きい私人とは、マスメディアや大企業などが挙げられます。

「マスメディアや大企業」対「一般市民」では、あくまで「私人」対「私人」の関係ではありますが、あたかも「国家」対「私人」で発生するような人権侵害的状況が起こり得ます。

例えば、マスメディアが一般市民の個人情報を許可なく流した場合が挙げられます。

一般市民はマスメディアに比べて社会的な力が圧倒的に弱いわけですから、一般市民はマスメディアに対抗する手段がありません。

資本主義の発展によって、このような人権侵害的状況が発生するようになってしまったのです。

一方で、国家も、私人に介入する権限を持たないわけですから、国家は弱い私人に対する人権侵害的状況に対応することができません。

そこで、本来は「国家」対「私人」を規律するはずの憲法を、「私人」と「私人」との間に適用して、対応することができないかが議論されるようになったわけです。

大企業による情報の独占

先ほども述べた通り、19世紀になると、資本主義の発達の結果、社会的な力の大きい私人と弱い私人との関係で、人権侵害的状況が起こりました。

特に、情報化社会が進展していったことから、大企業による情報の独占が問題となりました。

したがって、こういった背景も、私人間に憲法を適用できないかが議論されるようになった理由の一つといえます。

まとめ

・資本主義の発達の結果、「私人」対「私人」の関係で人権侵害的状況が発生するようになったことから、憲法の人権規定を私人間にも適用できないかが議論されるようになった。

.jpg)

-1-120x68.jpg)

-120x68.jpg)