現代の日本社会においては、「残業」をすることが当たり前となっています。

では、そもそも「残業」とは、どのような概念なのでしょうか。

また、残業をした者に対し、割増賃金を支払う法的な義務はあるのでしょうか。

本記事では、「残業」を労働法の観点から検討していきます。

法内残業・法外残業とは?

・法内残業:所定労働時間は超過しているが、法定労働時間内に収まっている残業。

・法外残業:法定労働時間を超過する残業。

残業の概念を検討するにあたっては、労働時間との関係でみていく必要があります。

すなわち、本来働くべき時間以外で労働した時間が「残業」となるわけですから、残業ではない「労働時間」について検討する必要があります。

そこで、この「労働時間」について、2つの概念を押さえておきましょう。

・法定労働時間:週40時間・日8時間(労働基準法第32条)

・所定労働時間:労働契約上の労働時間

まず、「労働時間」のうち、法律に規定が定められている労働時間のことを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間は、労働基準法第32条にその根拠があり、週40時間・日8時間と決められています。

一方、「労働時間」のうち、個々の労働契約によって定められた、労働契約上の労働時間のことを「所定労働時間」といいます。

所定労働時間は、法定労働時間と違い、個々の労働契約によって異なります。

例えば、正社員であれば8時間、アルバイトであれば6時間など、個別の契約次第です。

そして、この法定労働時間・所定労働時間の関係で、「残業」の概念が2つ存在します。

それが、法内残業と法外残業です。

・法内残業:所定労働時間は超過しているが、法定労働時間内に収まっている残業。

・法外残業:法定労働時間を超過する残業。

まず、法内残業とは、所定労働時間は超過しているが、法定労働時間内に収まっている残業のことを指します。

法内残業の例を一つ挙げてみましょう。

AさんとB社との間で、1日4時間のアルバイト契約がなされていたとします。

ところが、ある日、B社はAさんに、3時間の残業をするように命じたとします。

この場合、Aさんの労働は7時間となり、所定労働時間外ではあるものの、法定労働時間(8時間)には収まっているため、法内残業ということになります。

一方、法外残業とは、法定労働時間を超過する残業のことを指します。

先ほどの例と対応させてみていきます。

AさんとB社との間で、1日4時間のアルバイト契約がなされていたとします。

ところが、ある日、B社はAさんに、5時間の残業をするように命じました。

この場合、Aさんの労働は9時間となり、法定労働時間(8時間)に収まっていないため、法外残業ということになります。

残業には割増賃金を支払う義務がある?

では、残業に対して、割増賃金を支払う法的な義務はあるのでしょうか。

まず、法内残業については、労働基準法上の法規制はありません。

すなわち、法内残業であれば、割増賃金を支払う法的な義務はないのです。

一方、法外残業については、労働基準法第37条によって、割増賃金を支払う法的な義務があります。

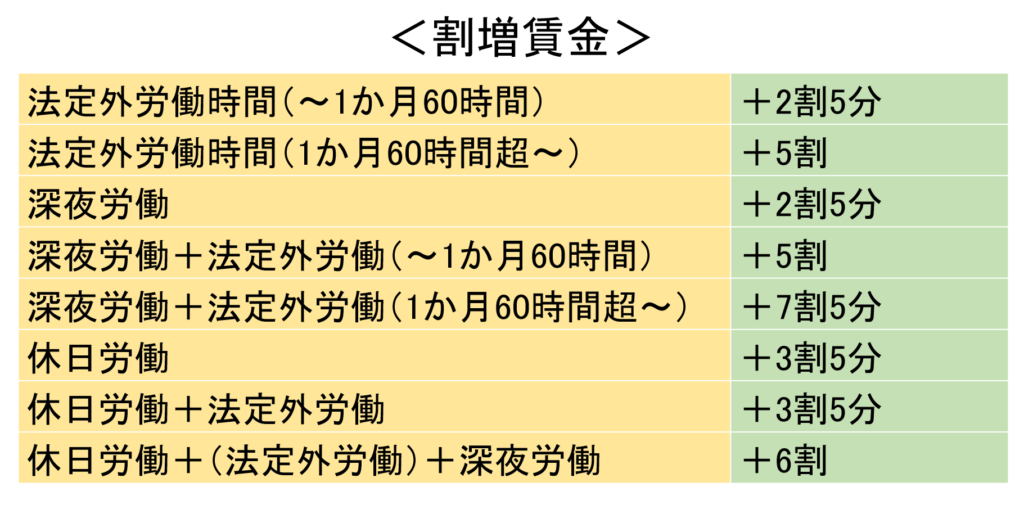

では、割増賃金とは、どれくらいの額なのでしょうか。

これについて、以下の表のような定めがあります。

割増賃金はこのように計算されますが、その算定の基となるのが「通常賃金」です。

通常賃金を計算するにあたっては、労働基準法第37条5項に該当しない賃金が「通常賃金」として扱われます。

そして、通常賃金に割増賃金分を合わせたものが、支払われるべき賃金ということになります。

まとめ

・法内残業:所定労働時間は超過しているが、法定労働時間内に収まっている残業。

→割増賃金を支払う法的な義務なし

・法外残業:法定労働時間を超過する残業。

→割増賃金を支払う法的な義務あり(労働基準法第37条)

.jpg)

-120x68.jpg)