本記事では、「報道の自由」とは何か、報道の自由はどこまで認められるのか(限界)、一般人と報道機関に保障される表現の自由は同じものなのかについて、検討していきます。

「報道の自由」とは何か?

報道の自由=報道機関が印刷メディア・電波メディアを通じて、国民に「事実」を伝達する自由のこと

そもそも「報道の自由」とは何なのでしょうか。

報道の自由とは、「報道機関が印刷メディア・電波メディアを通じて、国民に『事実』を伝達する自由」のこと」であるとされます。

では、報道の自由は、憲法上、どのような位置づけができるでしょうか。

まず、①では、そもそも「事実の報道の自由」は、憲法21条によって保障される表現の自由に含まれるのかを検討します。

そして、②では、報道機関の人権享有主体性について検討していきます。

①「事実の報道の自由」は「表現の自由」?

まず、問題となるのは、「事実を伝える報道の自由」が「表現の自由」として保障されるのかということです。

これについて、判例は以下のように述べています。

博多駅事件(最大決昭44・11・26)

「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない」

つまり、最高裁は、「事実の報道の自由」について、「思想の表明の自由」と同様に、憲法21条によって保障される表現の自由に含まれるとしたのです。

②報道機関の人権享有主体性

①では、「事実の報道の自由」が「表現の自由」に含まれることをご説明しました。

しかし、「報道の自由」が「表現の自由」に含まれるとしても、そもそも「報道機関」に表現の自由が認められるのかという問題が残ります。

つまり、一般人には当然に表現の自由が認められますが、「報道機関」は「法人」ですから、「法人にも人権が認められるのか」ということが問題になるのです。

これについて、学説及び判例は権利性質説を採用し、「法人にも人権は可能な限り保障する」との立場をとっています。

八幡製鉄政治献金事件(最大判45・6・24)

「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されると解すべき」(権利性質説)

(法人の人権享有主体性について、詳しくは、別記事で解説しています。)

ですから、法人である報道機関にも人権は保障され、表現の自由が認められるといえます。

また、それに加え、報道機関が果たしている役割からも、報道機関は表現の自由の主体として認められるべきといえます。

報道機関は、私たちの「知る権利」を充たし、それを通じて政治に参加し、判断する材料を提供する役割を果たします。

さらに、報道機関は、政府を監視する機能も果たしています。

ですから、報道機関の人権享有主体性は認められるべきだといってよいでしょう。

一般人と報道機関に保障される表現の自由は同じ?

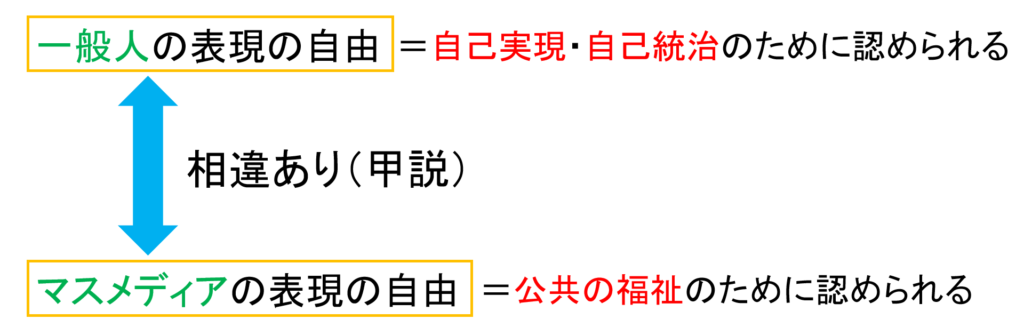

甲説:一般人と報道機関に保障される表現の自由には相違がある

乙説:一般人と報道機関に保障される表現の自由に相違はない

前述のとおり、報道の自由についても、憲法21条によって保障される表現の自由に含まれます。

また、法人である報道機関にも人権は保障され、表現の自由が認められます。

では、報道機関に保障される表現の自由と、一般人に保障される表現の自由は、同じなのでしょうか。

これについては、次のように学説が対立しています。

甲説:報道機関に「特権」と「責任」を認める(=報道機関と一般人の表現の自由は違う!)

乙説:報道機関と一般人との間で、表現の自由に差を設けることには慎重であるべき

簡単に言うと、報道機関の表現の自由と一般人の表現の自由には相違があると考えるのが甲説であり、両者に相違はないと考えるのが乙説です。

では、なぜ、このような違いが出てくるのか、その根拠を検討していきます。

甲説(報道機関に特権と責任を認める)の根拠

まず、報道機関の表現の自由と一般人の表現の自由には相違があると考える甲説から検討していきます。

この説では、表現の自由の目的が、報道機関と一般人で異なることを挙げます。

一般人に認められる表現の自由には、自己実現や自己統治という役割があります。

自己実現とは、話したり聞いたりすることによって、個人の人格的発展に貢献することです。

自己統治とは、話したり聞いたりすることによって、自分の考え方が洗練され、効果的に政治に参加できるということです。

一方、マスメディアに認められる表現の自由には、これらの役割は無いとします。

つまり、マスメディアは、自己実現や自己統治といった、人格の発展のために表現を行使するものではないというのです。

では、マスメディアに認められる表現の自由にはどのような役割があるのでしょうか。

これについて、甲説では、マスメディアに認められる表現の自由は、公共の福祉のために認められるものであり、政策上、特別に法人にも表現の自由を与えていると考えます。

すなわち、マスメディアには、人々の情報獲得に資するから、表現の自由を例外的に認めてあげていると考えるのがこの説です。

そして、マスメディアには、一般人とは異なる表現の自由であると考えるため、それに伴い、一般人とは異なる「特権」と「責任」があると考えます。

甲説が考えるマスメディアの「特権」と「責任」

・特権:政府へのアクセス・取材源の秘匿etc…

・責任:目的外使用の禁止etc…

「特権」の例としては、政府へのアクセスが挙げられます。

例えば、記者クラブには、一般人は立ち入ることはできず、マスメディアの関係者だけが立ち入ることができます。

これは、一般人には認められず、マスメディアに特別に認められた「特権」であるといえます。

その一方で、一般人にはない「責任」を負います。

このように、マスメディアには、一般人と異なる表現の自由が認められ、それに伴って、「特権」と「責任」を認めるとするのが、甲説の立場になります。

※なお、甲説は、放送の自由の議論において「基本的情報公平提供論」の立場の根拠となっています。

(放送の自由に関する学説については、「なぜテレビの偏向報道は許されないのか」で詳しく解説しています。)

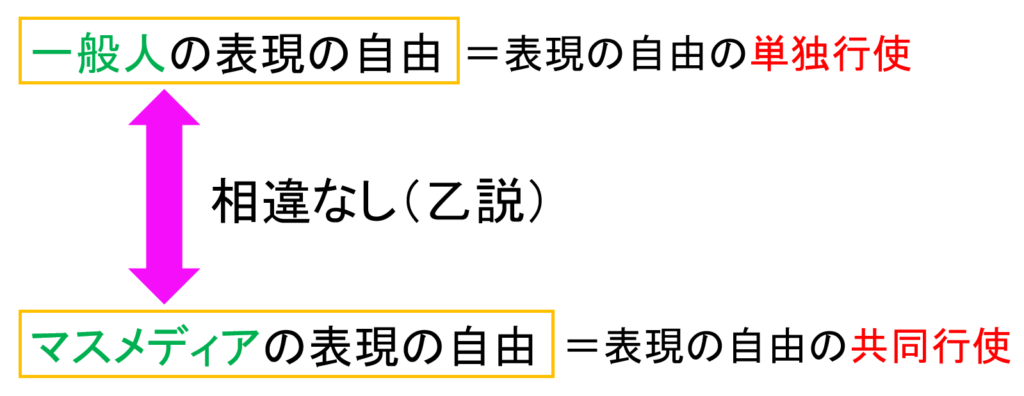

乙説(一般人と報道機関の間に相違はない)の根拠

乙説では、一般人と報道機関に保障される表現の自由の間には相違がないと考えます。

その理由は、報道機関の表現の自由は、個人の表現の自由の共同行使であると捉えるためです。

すなわち、報道機関の表現の自由は、あくまで個人の表現の自由の延長線上にあるものであるため、一般人と報道機関の間に差を設けるべきではないというのです。

ですから、報道機関に保障される表現の自由を、国民の知る権利に資するという観点のみで評価する甲説は誤りであると主張します。

※なお、乙説は、放送の自由の議論においても、規制を否定する立場の根拠となります。

すなわち、乙説の立場をとれば、電波メディアであろうが印刷メディアであろうが、報道は視聴者の利益のためでなく、マスメディア自身の自由であるという結論に至ります。

そうであるならば、電波メディアに対しても規制をかけることは正当であるとは言えず、規制は認められるべきではないというのです。

(放送の自由に関する学説については、「なぜテレビの偏向報道は許されないのか」で詳しく解説しています。)

まとめ

◎報道の自由=報道機関が印刷メディア・電波メディアを通じて、国民に「事実」を伝達する自由のこと

→①「報道の自由」は表現の自由に含まれる(博多駅事件)

→②法人である報道機関にも表現の自由は保障される(八幡製鉄政治献金事件・権利性質説)

◎一般人と報道機関に保障される表現の自由は同じ?

・甲説:一般人と報道機関に保障される表現の自由には相違がある

(甲説の根拠:一般人の表現の自由は自己統治・自己実現のためにあるが、報道機関の表現の自由は公共の福祉のためにある)

・乙説:一般人と報道機関に保障される表現の自由に相違はない

(乙説の根拠:報道機関の表現の自由は、個人の表現の自由の共同行使である)

.jpg)

-1-120x68.jpg)

-1-120x68.jpg)