本記事では、「国会中心立法の原則」・「国会単独立法の原則」について解説します。

憲法第41条

日本国憲法第41条には、国会の地位及び立法権について規定されており、この条文から、「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」が導かれます。

では、憲法第41条とは、どのような条文なのでしょうか。

国会は、国権の最高機関であつて、国の、唯一の立法機関である。

日本国憲法第41条

ここで着目すべきなのは、後半部分の「国の、唯一の立法機関である。」という部分です。

では、具体的にはどのような原則が導かれるのか、見ていきましょう。

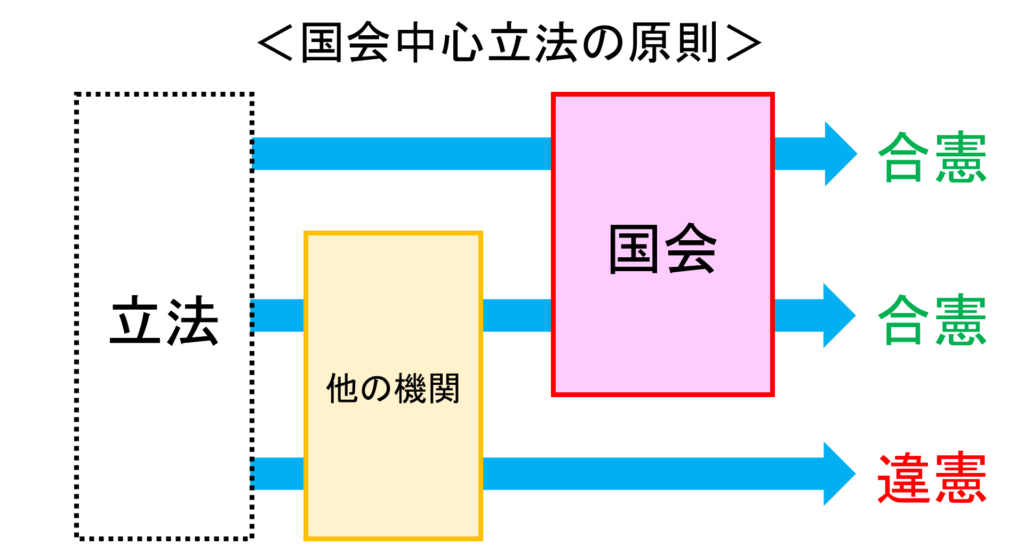

①国会中心立法の原則

「国会中心立法の原則」=国の行う立法は、(憲法に特別の定めがある場合を除いて)常に国会を通してなされなければならないとの原則。

まず、導かれる一つ目の原則は、「国会中心立法の原則」です。

これは、国の行う立法は、(憲法に特別の定めがある場合を除いて)常に国会を通してなされなければならないとの原則のことです。

つまり、立法は常に国会を介する必要があり、国会を介しない立法は違憲であるということです。

この原則は、明治憲法時代の、「立法二元性」の反省でもあります。

つまり、明治憲法時代は緊急命令や独立命令という、帝国議会を介さずとも、天皇によって立法が成立する仕組みを採用していました。

帝国議会によっても立法は成立するほか、天皇によっても立法が成立するということであり、これを「立法二元性」といいます。

日本国憲法においては、立法に際して「国会中心立法の原則」を採用することにより、「立法二元性」を否定し、民主的に選ばれたメンバーで構成される国会を常に介する必要があるとしたのです。

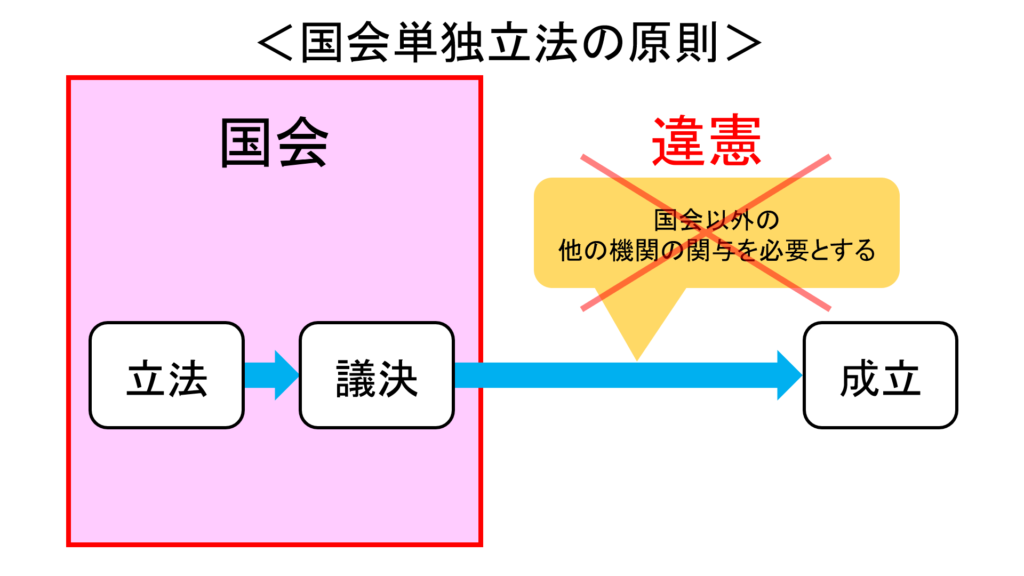

②国会単独立法の原則

「国会単独立法の原則」=国会による立法は、(他の機関の関与がなくとも)国会の議決のみで成立するとの原則。

また、もう一つ導かれる原則があります。

それが、「国会単独立法の原則」です。

これは、国会による立法は、(他の機関の関与がなくとも)国会の議決のみで成立するとの原則のことを指します。

すなわち、「法律を成立させるために、国会以外の機関の関与を必要とすること」は許されないということです。

これについても、明治憲法時代の反省からできた原則でもあります。

すなわち、明治憲法第6条には、天皇の立法大権(法律の裁可・公布、法案への拒否権)が定められていました。

そのため、帝国議会において立法が成立したとしても、天皇が拒否をすればその法律は成立しないこととなります。

しかしながら、日本国憲法においてはこれを否定し、国会以外の機関による法律の拒否権は許されないこととなりました。

これにより、国会以外の他の機関の関与がなくとも、国会のみで法律が成立することが保障されたのです。

「国会単独立法の原則」を採用することで、国会のみで法律が成立すると説明しました。つまり、アメリカのように「大統領が法律拒否権を持つ」というようなシステムは、日本においては憲法違反となります。

まとめ

・「国会中心立法の原則」=国の行う立法は、(憲法に特別の定めがある場合を除いて)常に国会を通してなされなければならないとの原則。

・「国会単独立法の原則」=国会による立法は、(他の機関の関与がなくとも)国会の議決のみで成立するとの原則。

.jpg)

-120x68.jpg)

-1-120x68.jpg)