健全な民主主義社会に欠かせないものが、「表現の自由」です。

表現の自由は、憲法第21条によって保障されています。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

憲法第21条第1項

では、そもそも「表現の自由」とは何なのでしょうか。

また、どこまでが「表現」に含まれるのでしょうか。

本記事では、「表現の自由」そのものに焦点を当て、検討していきたいと思います。

「表現の自由」とは何か?

表現の自由=人の内心における精神作用を外部に表明する精神活動の自由

表現の自由とは、「人の内心における精神作用を外部に表明する精神活動の自由」のことを指します。

どういうことでしょうか。

「人の内心における精神作用」とは、人が何かを考えたり、感じたりすることです。

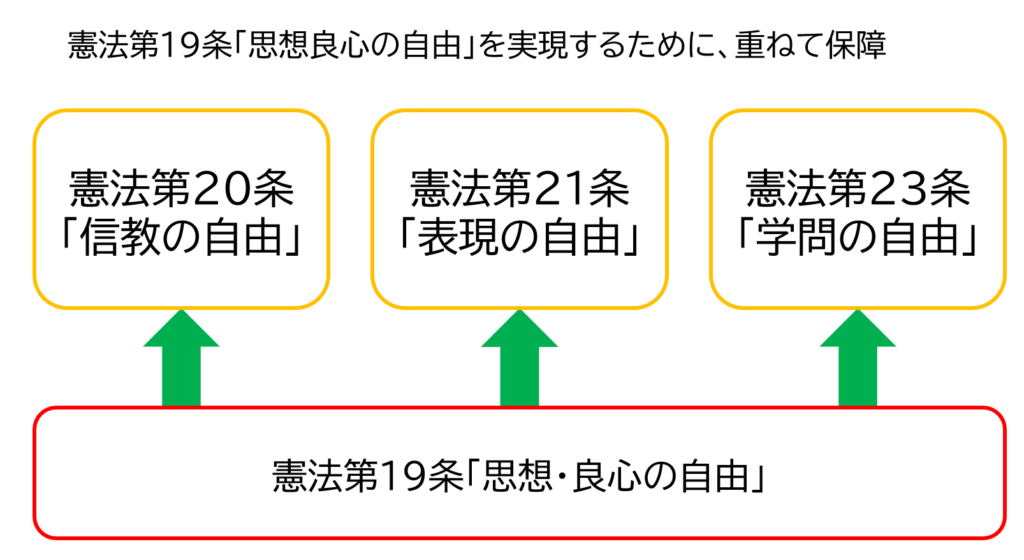

そして、これについては、憲法第19条に「思想・良心の自由」として、私たち一人ひとりに保障されています。

ところが、「思想・良心の自由」が保障されていたとしても、それを発信したり、行動に移すことができなければ、「思想・良心の自由」が完全に保障されているとは言えません。

人は、お互いに自分の意見をぶつけ合ってこそ、精神的にも成長するわけですし、そのたびに自分の思想も移り変わっていきます。

ですから、「思想・良心」を外部に表明できなければ意味がなく、外部への表明なくして健全な民主主義社会は形成できません。

そこで、「外部に表明する精神活動の自由」も重ねて保障する必要があり、これが「表現の自由」として憲法第21条で規定されています。

このような、「思想・良心の自由」を実質的に実現するために、特に重ねて保障されているのは、憲法第21条「表現の自由」だけではなく、憲法第20条「信教の自由」、憲法第23条「学問の自由」なども同様です。

どこまでが「表現」に含まれる?

・手段:視覚・聴覚に訴えるさまざまな手段

・内容:事実・思想・芸術等も含む、広い意味

では、どこまでが「表現」に含まれるのでしょうか。

これについて、その手段は、視覚・聴覚に訴えるさまざまな手段であると捉えます。

憲法第21条第1項では、「言論・出版・その他一切の表現」が保障されるとしています。

このうち、「言論」は聴覚に訴える手段であり、「出版」は視覚に訴える手段です。

また、その内容は、事実や思想だけでなく、芸術等も含む広い意味で捉えます。

芸術等も含むということは、風刺画や音楽なども「表現の自由」の範囲内であるということです。

ですから、憲法第21条では、その手段・内容ともに、かなり広い範囲をカバーしているといえます。

表現の自由の新たな役割

ここまでの話は、発信者目線での「表現の自由」についての解説でした。

しかし、ここからは、受信者目線での「表現の自由」について検討します。

では、なぜ情報の受け手目線での検討が必要になるのか、まずはその理由を説明します。

情報の送り手と受け手の分離

マスメディアの登場する以前は、「印刷物」による情報の発信が用いられました。

印刷という技術により、口頭だけでなく、文書によっても不特定多数に情報発信ができるようになり、表現活動の幅が広がりました。

ところが、20世紀に入り、マスメディアが登場します。

具体的には、「テレビ」や「新聞」が情報発信の中心となり、情報の送り手は固定化されていきます。

これにより、情報の送り手と受け手の分離が加速し、「表現の自由」は実質的にマスメディアが牛耳ることとなります。

(これについては、現代マスメディアの役割・存在意義についての記事で、より詳細に説明しています。)

情報の送り手がマスメディアによって独占されるようになると、受け手にも「表現の自由」はないのかが問題となります。

本来、誰にでも保障されるはずの「表現の自由」が、実質的にマスメディアによって独占され、それによる弊害が出始めたためです。

そこで、「表現の自由」を受け手目線で再解釈し、登場したのが、「知る権利」や「アクセス権」といった議論です。

「表現の自由」の役割の拡大

以上の背景を理解したうえで考えると、表現の自由の役割は、20世紀以前よりも拡大していることがわかると思います。

20世紀以前は、表現の自由とは、表現の発信を国家に邪魔されないという「国家からの自由」の性質を持つものにすぎませんでした。

ところが、20世紀以降は、受け手の自由としての「知る権利」や「アクセス権」など、「請求権的な側面」を併せ持つようになります。

時代の流れに応じて、表現の自由の持つ役割が拡大したということになります。

まとめ

・表現の自由=人の内心における精神作用を外部に表明する精神活動の自由

・どこまでが「表現」に含まれるか

→手段:視覚・聴覚に訴えるさまざまな手段

→内容:事実・思想・芸術等も含む、広い意味

・表現の自由の新たな役割として、「国家からの自由」のみならず、「請求権的側面」も併せ持つようになった

-1.jpg)

-1-120x68.jpg)

-120x68.jpg)