本記事では、「信教の自由」と「政教分離」の衝突について、判例とともに解説します。

信教の自由と政教分離の衝突とは?

個人の信教の自由を実質的に保障するためには、政教分離原則が必要です。

逆に言えば、政教分離原則なくして、信教の自由を達成することは困難です。

(※その理由については、別記事で詳しく解説しています。)

ですから、本来は、政教分離が進むことで、個人の信教の自由も広がります。

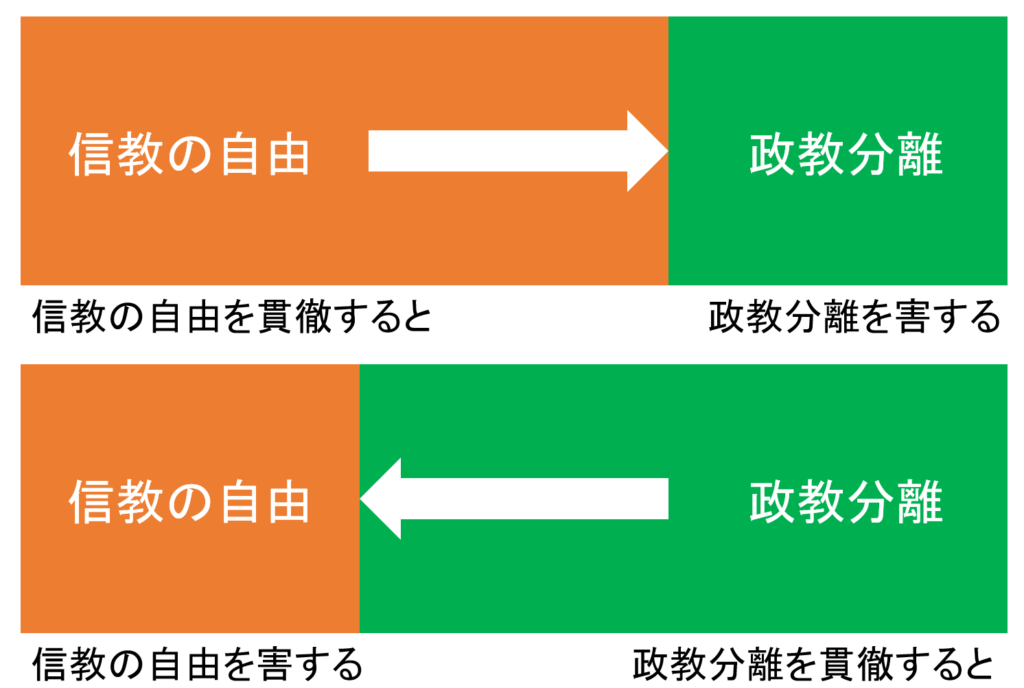

ところが、時には、政教分離が進むことで、かえって個人の信教の自由が阻害されてしまうことがあります。

すなわち、本来、同じ方向を目指したはずの政教分離と個人の信教の自由が、衝突してしまうことがあるのです。

こうした、個人の信教の自由を貫徹すれば政教分離を害することになる一方、政教分離を貫徹すれば個人の信教の自由を害することになる、というのが信教の自由と政教分離の衝突です。

そして、この、個人の信教の自由と政教分離原則の衝突が実際に問題となったのが、日曜日授業参観事件と剣道受講拒否事件です。

日曜日授業参観事件

事件の概要

都内の公立小学校において、日曜日に授業参観を実施しました。

ところが、教会の家の児童は、行事に出席するため、授業参観を欠席しました。

これについて、学校側は当該児童を「欠席扱い」としましたが、児童の両親は欠席扱いの取消しと精神的苦痛の損害賠償を請求した事案です。

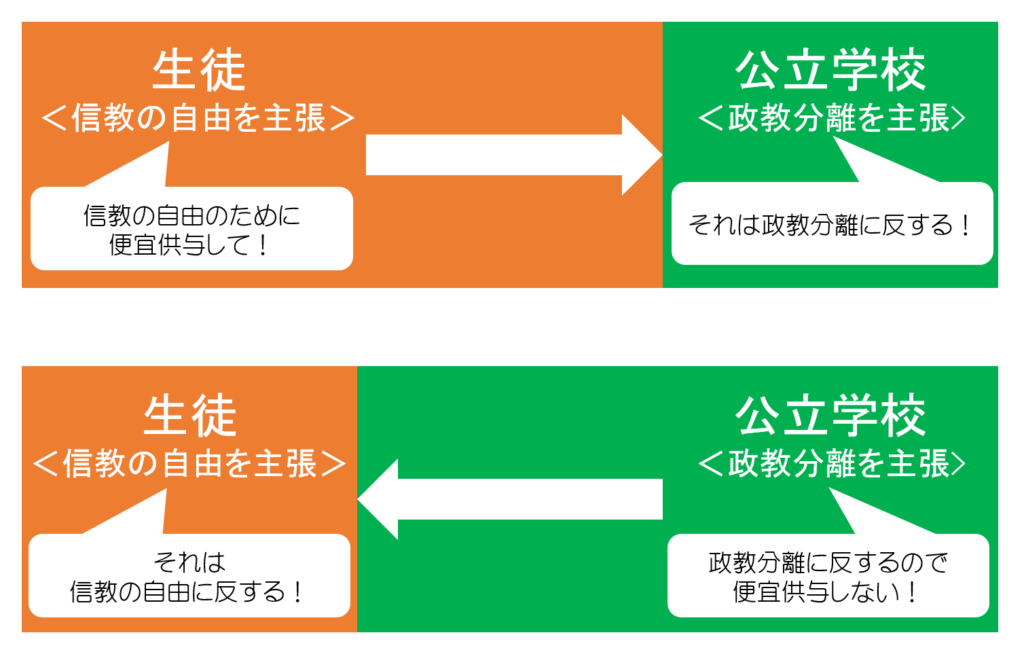

つまり、学校が当該児童を欠席扱いとすれば個人の信教の自由を害することとなる一方、学校側が当該児童を欠席扱いしない(=特別に出席扱いにする)とすれば政教分離に反することとなります。

これは、信教の自由を貫徹すれば政教分離を害し、政教分離を貫徹すれば信教の自由を害する、典型的なケースであるといえます。

裁判所の判断

これについて、東京地裁は以下のように述べ、公立学校側の主張を認めました。

【東京地判昭和61・3・20】

公教育上の特別の必要性がある授業参観日の振替えの範囲内では、法はかかる制約を合理的根拠に基づくやむをえない制約として許容しており、ここで生じる不利益は受忍すべき範囲内にある。

すなわち、学校側は、当該生徒に便宜供与をしなくてよいとの判断を示しました。

では、信教の自由と政教分離の衝突が発生したら、政教分離が必ず優先されるのかといえばそうではありません。

次に扱う剣道受講拒否事件においては、最高裁がまったく逆の判決を下しています。

剣道受講拒否事件

事案の概要

この事件も、先ほどの事件と同様、学校における信教の自由と政教分離が衝突したものです。

神戸市のある公立学校では、剣道が必修科目とされていました。

ところが、宗教「エホバの証人」の信者である学生は、自身の宗教的な信条に反するとの理由で、その履修を拒否しました。

これにより、必修科目を履修しなかったことから留年処分となり、その後も留年処分が続いたために、学則に従って退学処分を受けることとなりました。

そこで、当該学生は、これらの処分が信教の自由を侵害するものであると主張し、処分の取消しを求める訴えを提起しました。

つまり、学校が当該学生を留年処分をすれば個人の信教の自由を害する一方、学校側が当該学生を留年処分にしない(=特別に留年処分を免除する)となれば政教分離に反することとなります。

裁判所の判断

これについて、最高裁は、学生側の主張を認めました。

【最判平成8・3・8】

信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく、2年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たるとし、退学処分をしたという上告人の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。

すなわち、日曜日授業参観事件東京地裁判決とは逆に、学校側は、当該生徒に便宜供与をする必要があるとの立場をとりました。

このように、信教の自由と政教分離の衝突は、事案ごとに裁判所の判断が異なっているように、大変難しい問題であるといえます。

まとめ

◎信教の自由と政教分離の衝突とは

→個人の信教の自由を貫徹すれば政教分離を害することになってしまい、政教分離を貫徹すれば個人の信教の自由を害することになる

◎日曜日授業参観事件:学校側(政教分離を主張)勝訴

◎剣道受講拒否事件:学生側(信教の自由を主張)勝訴

.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)