憲法第21条第1項では、「表現の自由」が規定され、国民は、自身の思想・良心を外部に発信することが、広く認められています。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

憲法第21条

そして、表現の自由を互いに行使し、自身の考え方や他人の考え方を知ることにより、健全な民主主義が機能します。

本記事では、その表現の自由の重要性を踏まえたうえで、「検閲」とは何かを説明していきます。

そもそも、「表現の自由とは何か」については、以下の記事をご覧ください。

「検閲」とは何か?

検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」(判例・狭義説)

憲法第21条第1項によって、国民の「表現の自由」が保障されています。

そして、同条第2項前段には、「検閲の絶対的禁止」が定められています。

検閲は、これをしてはならない。

憲法第21条第2項前段

ここで重要なのは、「表現の自由」によって国民の表現活動が広く保障されたにもかかわらず、「検閲の絶対的禁止」について、わざわざ1項分設けてあることにあります。

国民に表現の自由が広く認められる中で、特に、検閲からは守られるということを示したものです。

ですから、もし政府の行為が「検閲」に当たるとなれば、どのような理由をつけようとも正当化することはできません。

では、検閲とはどのようなものを指すのでしょうか。

判例:税関検査事件(最大判昭59・12・12)によれば、以下の定義が「検閲」に当たるとしています。

検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」である。

これだと、長すぎてよくわかりません。

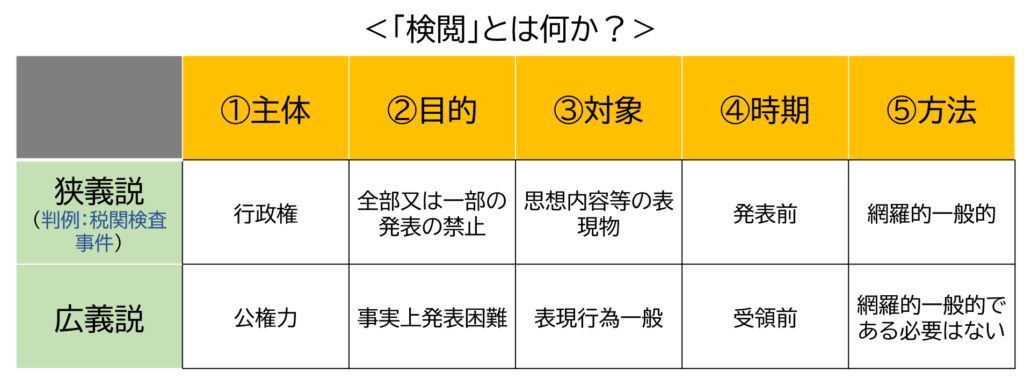

ですから、表を用いつつ解説したいと思います。

「検閲」と一口に言っても、その定義についてまでは憲法上に記載されていません。

ですから、「検閲」とは何かということについても、説が分かれています。

上記の表は、「検閲」の範囲の定義が、狭義であるものと広義であるものを対比させたものになります。

判例:税関検査事件で用いられたのは、上記の表の「狭義説」です。

狭義説ですから、広義説に比べて「検閲」とされる範囲が狭いということです。

表現の自由の観点からみると、「検閲」とされる範囲が狭い=「絶対的禁止」とされる範囲が狭い=表現の自由にとっては望ましくないということになります。

一方、表現の自由にとってより望ましいのは、「広義説」です。

狭義説よりも「検閲」とされる範囲が広くなります。

ですから、表現の自由の観点からみると、「検閲」とされる範囲が広い=「絶対的禁止」とされる範囲が広い=表現の自由にとってはより望ましいということになります。

狭義説の問題点

判例では、狭義説をとり、5つの観点から「検閲」の概念を明らかにしました。

そして、この定義に当てはまるものは、絶対的に禁止されるとしました。

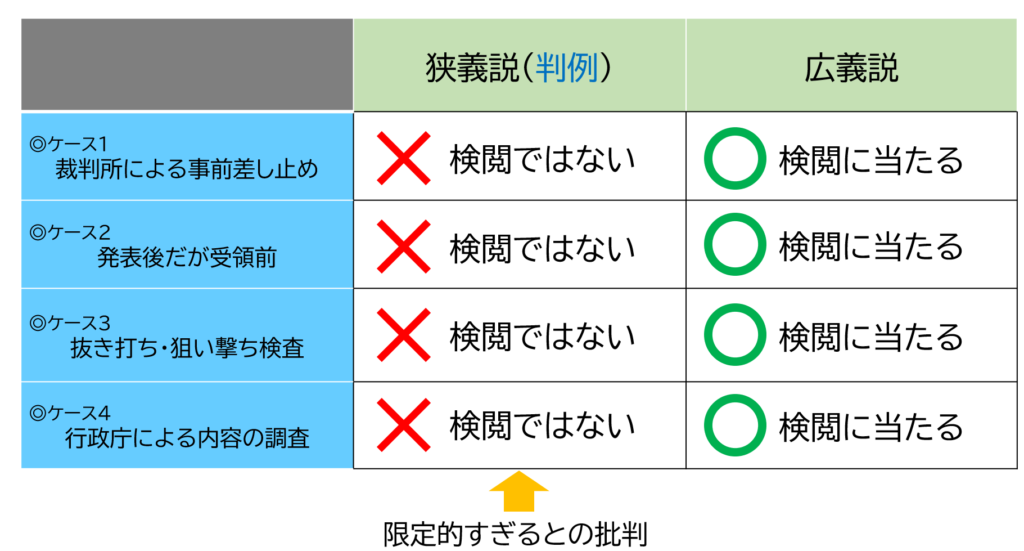

ところが、この定義については、あまりに限定的すぎるのではないかとの批判があります。

例えば、次のようなケースにおいて、狭義説では「検閲」に当たるということができません。

狭義説では限定的すぎるとの批判から、「広義説」をとるべきだとの立場が主流です。

ただし、その場合、ケース1の「裁判所による事前差し止め」も「検閲」に該当してしまいます。

裁判所による事前差し止めが検閲に当たるとなれば、プライバシー侵害などの事件において、被害者を救済することが一切できなくなってしまいます。

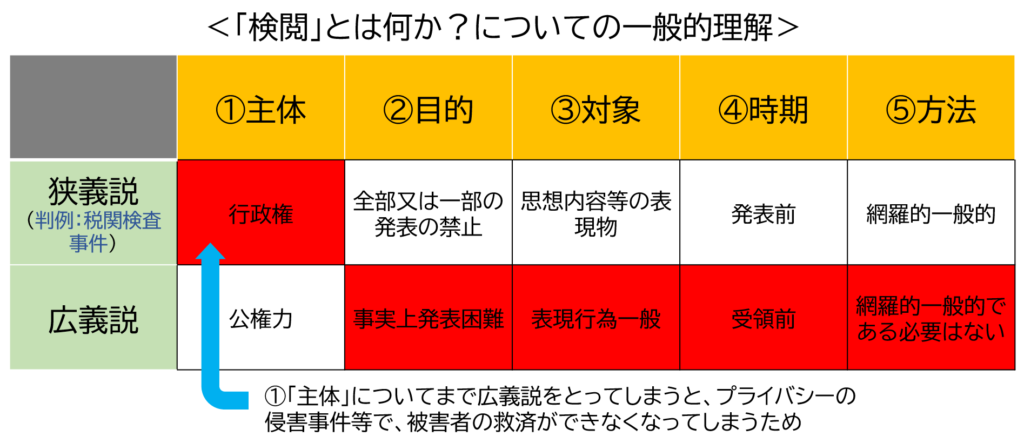

ですから、①「主体」に限って「行政権」と捉え(狭義説)、それ以外は広義説をとると考えるのが一般的理解となっています。

ポイントは、判例は狭義説をとっていますが、その問題点の多さから、①「主体」のみ狭義説をとるというのが一般的理解だということです。

表現の自由の事前規制の議論の順序

【表現の自由の事前規制の議論の順序】

①検閲に当たるか否かを検討

(当たれば違憲・当たらなければ事前抑制の議論へ)

↓

②当たらないとすれば事前抑制の原則的禁止に当たるか、例外的に許容されるかを検討

(原則的禁止に当たれば違憲・例外的許容なら合憲)

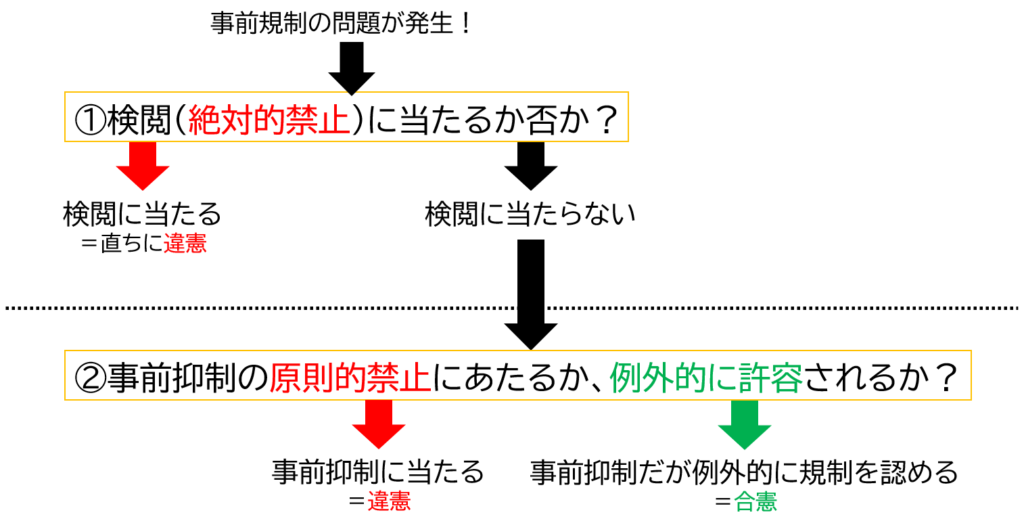

ここまでは、「検閲」の定義や、判例の立場の問題点などを検討してきました。

ここからは、表現の自由の事前規制を考える際の議論の順序をご説明します。

「検閲」に当たるとすればどうなるのか、当たらなければどのような議論になるのかについて詳しく見ていきます。

事前抑制の議論

もし仮に、「検閲」に当たらないとされた場合、それに含まれないものは事前抑制の問題(憲法第21条第1項)として検討することとなります。

事前抑制については、原則的禁止とされています。

原則的禁止ですから、例外が認められる余地があります。

そうなると、規制が正当化される可能性があり、議論の対象となるのです。

議論の順序

議論の順序を図に表すと、以下のようになります。

まず、表現の自由を事前に規制するという問題が発生します。

この際、初めに検討すべきことは、①検閲(絶対的禁止)に当たるか否かということです。

すなわち、憲法第21条第2項に反しているか否かをはじめに検討します。

検閲に当たるとすれば、絶対的禁止に反したこととなりますから、理由を問わず直ちに違憲となります。

一方、検閲に当たらないのであれば、これは、憲法第21条第2項の問題ではなく、第1項の事前抑制の問題となります。

そこで、検閲に当たらない場合、次に検討すべきは、②事前抑制の原則的禁止に当たるか、例外的に許容されるかという点です。

すなわち、憲法第21条第1項に反しているか否かを検討します。

事前抑制の場合、検閲と違い、規制が正当化される余地があります。

ですから、当該規制について、事前抑制の例外的許容に当たるか否かが争点となります。

事前抑制の観点から考え、原則的禁止に当たるとされれば違憲です。

一方、規制が正当化され、例外的許容にあたるとされれば、合憲となります。

まとめ

・検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」(判例・狭義説)

・狭義説では限定的すぎるとの批判があり、「主体」については狭義説・それ以外は広義説をとるのが一般的理解

・議論の順序

①検閲に当たるか否かを検討

(当たれば違憲・当たらなければ事前抑制の議論へ)

↓

②当たらないとすれば事前抑制の原則的禁止に当たるか、例外的に許容されるかを検討

(原則的禁止に当たれば違憲・例外的許容なら合憲)

.jpg)

-1-160x90.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)