公務員も、会社で働いている者と同様に、雇われて働き、その対価としての賃金で生活しています。

ですから、当然、公務員といえども労働者であり、それに伴い、憲法第28条に規定される「労働基本権」も保障されるはずです。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法第28条

ところが、公務員が、民間で働く者と異なる点は、「公共的な性格」を有するということです。

そして、公共的な性格を有するが故に、法律では、労働基本権に対する制約が定められています。

そこで、本記事では、なぜ公務員の労働基本権の制約が正当化されるのか、その根拠を、判例の推移とともに検討していきます。

公務員の労働基本権の制限

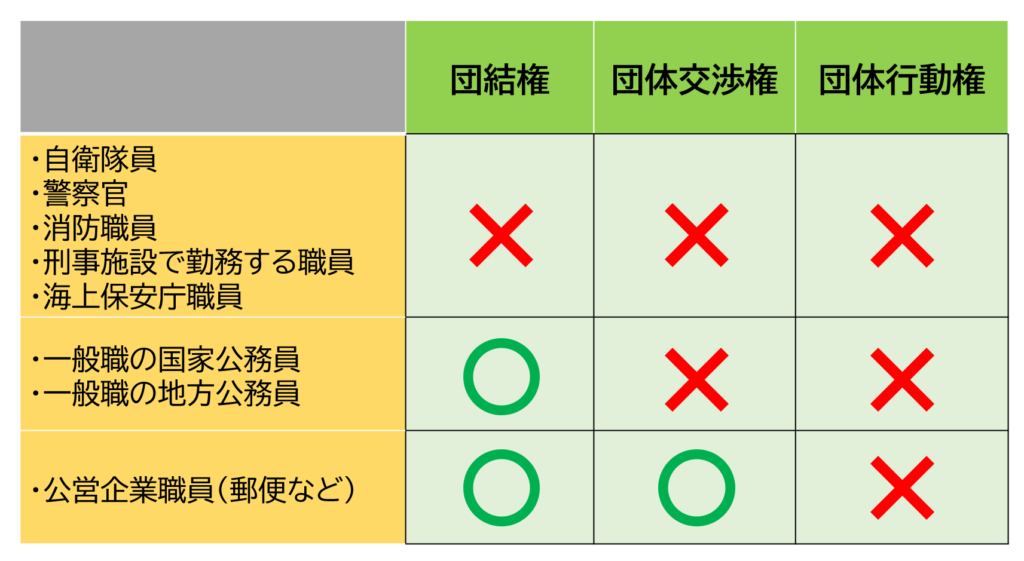

まず初めに、公務員に制限されている労働基本権について押さえておきたいと思います。

労働基本権とは、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の三権を指します。

これら三権を簡単に説明すると、次の通りです。

「団結権」とは、「労働組合を設立する権利」のことです。

「団体交渉権」とは、「労働組合が、使用者側と交渉する権利」のことです。

「団体行動権」とは、「ストライキをする権利」のことです。

これらは、本来、労働者に保障されている権利であり、これらを行使したとしても罰せられることはありません。

ところが、前述のとおり、公務員は公共的な性格を有するため、公務員には労働基本権に対する制約があります。

では、どのような制約があるのでしょうか。

具体的には、以下の表のような制約があります。

このように、公務員は、通常の労働者と違い、労働三権の一部または全部が制約されています。

では、公務員の労働基本権を制約する根拠について、判例はどのような立場をとるのでしょうか。

次に見ていきたいと思います。

制約の根拠における判例の立場の推移

・判例の推移

①「全体の奉仕者」論(初期の判決)

↓

②職務性質説(全逓東京中郵事件判決・都教組事件判決)

↓

③「地位の特殊性」論(全農林警職法判決)

・判例の立場

→①≒③≠②

上記の表のとおり、どのような職種であったとしても、公務員は一律に「団体行動権」を持ちません。

しかし、この団体行動権の禁止に反した争議が行われることがありました。

そして、こうした争議に対し、争議を計画した者や争議を行った者が起訴され、そのたびに「団体行動権」を持ち得ないことが憲法第28条に違反しないかが争われることとなりました。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法第28条

これについて、最高裁判例の変遷がみられ、その変遷は大きく①→②→③の順に推移していきました。

ここからは、それぞれの説を詳しく見ていきます。

①「全体の奉仕者」論

初期の判例(最大判昭28・4・8)では、公務員は「全体の奉仕者」であるから、争議行為の禁止は憲法第28条に反しないとしました。

「全体の奉仕者」というのは、憲法第15条第2項に根拠があります。

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第15条第2項

初期の判例では、この条文を根拠に、「公務員は国民全体に使える公僕なのだから、常に公共の利益に従って行動すべきだ」との立場をとります。

憲法第15条第2項を根拠に争議行為の禁止を合憲としましたが、本条文にはそこまで法的に強い意味はないのではないかとの批判がありました。本条文は、あくまで、公務員の性格を描いた抽象的理念にすぎないと考えられるからです。

②職務性質説

「全体の奉仕者」論では、公務員の性質を前面に押し出し、一律に争議行為を禁止したことが批判をあびました。

そして、次に判例が採用したのが、職務性質説です。

職務性質説は、「全体の奉仕者」を根拠に団体行動権を一律に制限することは許されず、制約の可否は、担当する職務の性質によって決められるべきとの立場をとります。

ですから、「全体の奉仕者」論を否定し、その職務の性質に応じて、認められるか認められないかを考えようとするのがこの説です。

この説について、二つの判例がありますので、それぞれ見ていきましょう。

全逓東京中郵事件判決(最大判昭41・10・26)

【概要】

郵便職員の組合である「全逓信労働組合」が、郵便局内で職場集会を行い、その集会を企画した者が、郵便法に違反するとして起訴された事件。

【最高裁】

公務員の労働基本権の制限は必要最小限でなければならない。

ましてや、刑事制裁に至っては、政治スト・暴力スト・不当に長期にわたるストの場合に限られる。

全逓東京中郵事件において、最高裁は、控訴審の有罪判決を破棄差戻しにしました。

特に注目すべきなのは、「全体の奉仕者」を根拠に争議行為を一律に禁止するのではなく、必要最小限の制限でなければないことを強調したところです。

都教組事件判決(最大判昭44・4・2)

【概要】

公務員法には、「争議行為そのものの禁止」のみならず、「争議行為のあおり行為の禁止」も定められている。都教組事件では、「争議行為をあおった」として逮捕された者が、有罪となるか否かが争点となった。

【最高裁】

職務性質説を前提にした判決。

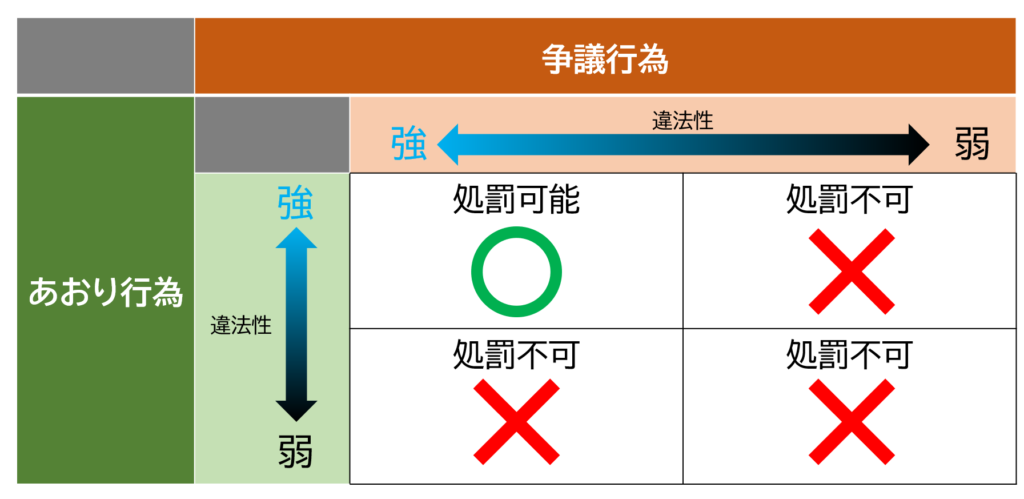

「あおり罪」は、争議行為をあおりさえすれば有罪となるものではない。

→「異常な争議行為(政治スト等)」についての「異常なあおり行為」だけが処罰可能だとした。(=二重のしぼり論)

都教組事件においては、「争議行為そのもの」が争点になったわけではありません。

「争議行為をあおった行為」が争点になりました。

というのも、公務員法には、「争議行為の禁止」のみならず、「争議行為をあおる行為」も禁止しています。

この、争議行為をあおったとされる者が逮捕され、この行為が有罪となるか否かが争点となったのです。

これについて、最高裁は、全逓東京中郵事件判決でとられた職務性質説を前提に判決を下します。

そして、「あおり罪」は、争議行為をあおっただけでは成立しないとする見解を示しました。

「あおり罪」が成立する場合は、「異常な争議行為」についての「異常なあおり行為」だけだと限定解釈したのです。

「異常な争議行為」についての「異常なあおり行為」ですから、一方あるいは両方の違法性が低ければ、有罪にすることはできないということです。

分かりやすくまとめると、次のようになります。

この、「あおり行為」の処罰規定を限定解釈したことは、政府・自民党からは「偏向判決」であるとの批判を浴びることとなります。

③「地位の特殊性」論

職務性質説では、「全体の奉仕者」論を否定し、その職務の性質に応じて決められるべきことを挙げました。

また、あおり行為についても、その状況次第では、処罰の対象にならないことを示しました。

ところが、その後、「あおり行為」の処罰を全面的に合憲だとする判決が下されます。

それが、全農林警職法事件判決です。

全農林警職法事件判決(最大判昭48・4・25)

【最高裁】

公務員の使用者は全国民であって、担当する職務の別なくその職責を果たすことが必要不可欠であり、争議行為は公務員の地位の特殊性と相容れない

つまり、状況に応じて考えるのではなく、公務員であることを理由に一律的に禁止しても合憲だとしたのです。

これは、「全体の奉仕者」論の復活ともいえ、批判がなされているところです。

判例は、①「全体の奉仕者」論→②職務性質説→③「地位の特殊性」論の順で推移

判例の立場は、①「全体の奉仕者」論≒③「地位の特殊性」論≠②職務性質説と考えられる

まとめ

・公務員は、一部または全部の労働三権の制約がある

・判例の推移

①「全体の奉仕者」論(初期の判決)

↓

②職務性質説(全逓東京中郵事件判決・都教組事件判決)

↓

③「地位の特殊性」論(全農林警職法判決)

・判例の立場

→①≒③≠②

-1.jpg)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)