日本国憲法第65条には、以下のような規定があります。

行政権は、内閣に属する。

憲法第65条

では、そもそも「行政権」とは何を指すのでしょうか。

本記事では、「行政権」とは何なのか、通説である「控除説」の観点から解説していきます。

「行政権」とは何か?

行政権=全国家作用-(立法作用+司法作用)

まず、「行政権」とは何なのでしょうか。

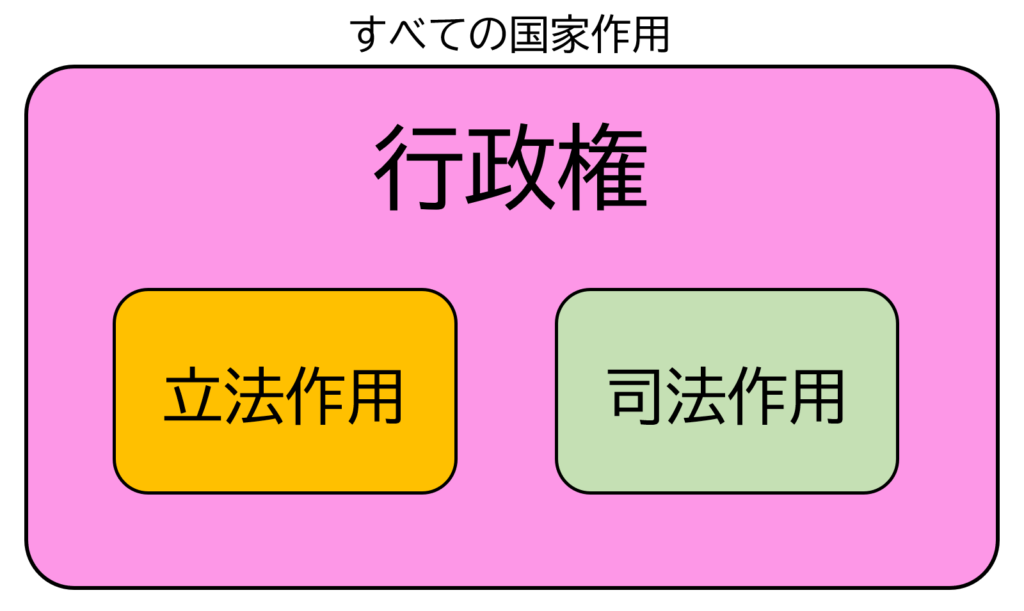

これについて、通説である「控除説」では、行政権は、すべての国家作用から立法作用と司法作用を除いたものであると解します。

国家作用とは、簡単に言えば、国家が行う仕事のことです。

ですから、国家が行うべきすべての仕事から、立法の仕事と司法の仕事を除いたものが行政権に該当します。

簡単な図で示すと、以下のようになります。

すべての国家作用のうち、立法作用がオレンジ色、司法作用が緑色で示されています。

一方、それ以外のピンク色の部分については、すべて行政権が及ぶ範囲です。

ですから、かなり広い範囲に行政権が及ぶこととなり、それによる弊害が生ずることともなります(後述)。

「控除説」の根拠

根拠1:複雑な行政の内容を包括的に捉えられる

根拠2:歴史的な背景に合致している

では、なぜ「控除説」がとられるのでしょうか。

その根拠について、以下の2点が挙げられます。

根拠1:複雑な行政の内容を包括的に捉えられる

まず、第一に、複雑で多岐にわたる行政の内容を、包括的に捉えることができる点が挙げられます。

どういうことでしょうか。その背景からみていきます。

近代立憲主義憲法下においては、権力をできる限り制限し、権力による個人の自由に対する介入を禁止することが原則とされました。

したがって、「夜警国家・消極国家」というように、国家の果たすべき役割は限定され、国家が個人の自由に介入することは許されませんでした。

これにより、自由を獲得した市民によって、自由な経済活動が行われるようになり、資本主義の発展につながりました。

ところが、自由な競争に基づき行われる資本主義ではありますが、次第に、社会的な不平等が固定化していくようになります。

そして、個人の努力ではどうしようもないほどの格差が広がることになるわけですが、個人の自由への介入が禁止されている以上は、国家も国民の格差問題に対処することはできません。

そこで、社会的な不平等を解消するために、「経済的自由」については国家が積極的に介入すべきとの見方から、現代立憲主義の考え方が登場します。

これにより、いわゆる「福祉国家・積極国家」といわれる国家が登場し、日本国憲法もこの立場を採用しています。

では、社会的な不平等を解消するのは、「立法」「司法」「行政」のどの機関でしょうか?

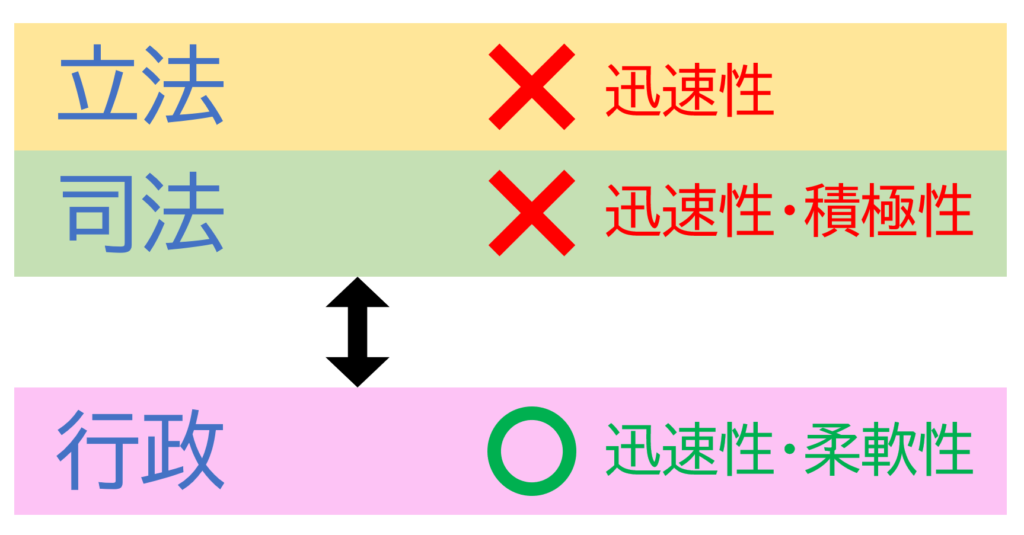

民主的な観点から「立法」だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、いくら民主的プロセスが重要とはいえ、不平等解消のために、個別的な問題ごとにいちいち立法していくとなれば、いくら時間があっても足りません。

では、「司法」が解決すればよいでしょうか。

しかし、司法というのは、国民による訴訟が提起されてはじめて、法廷で取り扱うことになりますから、積極性に欠けるといわざるを得ません。

また、訴訟というのは、数か月で決着が着くものでもありませんから、時間がかかって仕方がありません。

そこで、迅速性や、柔軟性を持った「行政」が、社会的な不平等に対して対処していくこととなります。

行政は、迅速で柔軟に活動できるわけですから、その役割は拡大していきます。

この、行政の役割が拡大していく現象のことを、「行政国家現象」と呼びます。

行政国家現象の中、行政は複雑で多岐にわたる業務をこなす必要がありますから、行政の内容を包括的に捉えることができる「控除説」が採用されているのです。

根拠2:歴史的な背景に合致している

行政権において「控除説」が採用されるもう一つの理由として、歴史的な背景に合致している点が挙げられます。

革命以前のヨーロッパでは、絶対王政によって、国王にあらゆる権力が集中していました。

すなわち、「全国家作用」を国王が操ることができました。

しかし、その後の革命によって、絶対王政の体制は倒され、国民の自由が保障された近代立憲主義国家が誕生することとなります。

そして、この近代立憲主義国家の誕生に際して、「立法」と「司法」の仕組みが整うこととなります。

この時に残ったのは、行政分野でした。

そうした歴史的な背景に照らせば、「行政が、立法と司法以外の残りの分野を担当する」という「控除説」の採用も理解できるでしょう。

「控除説」の問題点

「控除説」の根拠について納得できる点もありますが、一方で「控除説」の問題点も存在します。

それは、憲法第65条が、行政への権限を推定させることにつながってしまう点です。

どういうことか、簡単に説明しましょう。

行政国家現象の中、行政の役割は拡大しています。

しかし、この、どんどん拡大している行政の役割を憲法第65条が保障していると解した場合、国民主権に基づき、国会を中心に物事を決めていくという構造が、無意味になってしまう恐れがあります。

本来、国家の物事を決めるべき主体は、国民主権に基づき選出された議員で構成される「国会」に他なりません。

にもかかわらず、肥大化した行政権を憲法の保障の下にあると解してしまえば、国民主権により国会が物事を決めるというプロセスが形骸化してしまう危険性があるのです。

まとめ

・行政権=全国家作用-(立法作用+司法作用) ←控除説

・控除説の根拠

→根拠1:複雑な行政の内容を包括的に捉えられる

→根拠2:歴史的な背景に合致している

・控除説の問題点

→憲法第65条が、行政への権限を推定させることにつながってしまう

-2.jpg)

-1-120x68.jpg)

-120x68.jpg)